El objetivo de la investigación fue determinar el consumo de alcohol y tabaco en las enfermeras (os) en un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, se utilizó dos cuestionarios anónimos el AUDIT y el UISPM. Participaron 100 enfermeras (os), entre 20 y 60 años de edad. De acuerdo con el AUDIT en las enfermeras el 58,57% eran abstemias, el 12,85% consumo de riesgo y 28,57% consumo perjudicial, en los enfermeros el 66,66% consumo de riesgo, 30% consumo perjudicial y 3,33% dependiente. En el tabaco el 16% consume cigarrillo. El consumo de alcohol relacionado con la edad, sexo, turno laboral y años de servicio fue significativo en la muestra. Este estudio puede ser útil para elaborar modelos de atención primaria.

Consumo de Alcohol y Tabaco en las (os) Enfermeras (os) en un Hospital Público del Estado Carabobo, Venezuela.

Manuel José Boggio Juárez. Licenciado Enfermería. Magister en Enfermería Gerontológica y Geriátrica. Docente Enfermería Psiquiátrica. Escuela Enfermería Universidad Carabobo Venezuela.

Paulo Sergio Ferreira. Licenciado Enfermería. Magister en Enfermería Psiquiátrica. Docente escuela Enfermería de Ribeirao Preto, Universidad de Sao Paulo Brasil.

Sandra Cristina Pillon. PHD Docente de la Escuela de Enfermería de Ribeirao Preto, Universidad de Sao Paulo Brasil.

Resumen.

El objetivo de la investigación fue determinar el consumo de alcohol y tabaco en las enfermeras (os) en un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, se utilizó dos cuestionarios anónimos el AUDIT y el UISPM. Participaron 100 enfermeras (os), entre 20 y 60 años de edad. De acuerdo con el AUDIT en las enfermeras el 58,57% eran abstemias, el 12,85% consumo de riesgo y 28,57% consumo perjudicial, en los enfermeros el 66,66% consumo de riesgo, 30% consumo perjudicial y 3,33% dependiente. En el tabaco el 16% consume cigarrillo. El consumo de alcohol relacionado con la edad, sexo, turno laboral y años de servicio fue significativo en la muestra. Este estudio puede ser útil para elaborar modelos de atención primaria.

Palabras clave: Enfermeras (os), Alcohol, Tabaco, Consumo.

Consumo do álcool e do tabaco (você) nas enfermeiras (você) em um hospital público do estado Carabobo, Venezuela.

Resumo.

O objetivo da investigação era determinar o consumo e o tabaco do álcool nas enfermeiras (você) em um estudo descritivo, quantitative, de seção transversal, foi usado dois questionários anonymous o AUDIT e o UISPM. 100 enfermeiras participaram (você), entre 20 e 60 anuses da idade. No acordo com o AUDIT nas enfermeiras o consumo 58.57% era abstemious, 12.85% o consumo do risco e 28.57% prejudicial, no consumo das enfermeiras 66.66% do risco, no consumo de 30% e no empregado 3.33% prejudiciais. No tabaco os 16% consomem o cigarro. O consumo do álcool relacionado à idade, ao sexo, à volta labor e aos anuses no relógio era significativo na amostra. Este estudo pode ser útil de elaborar modelos da atenção preliminar.

Palavras chaves: Enfermeiras (você), álcool, tabaco, consumo.

Consumption of Alcohol and Tobacco in (you) the Nurses (you) in a Public Hospital of the State Carabobo, Venezuela.

Abstract.

The objective of the investigation was to determine the alcohol consumption and tobacco in the nurses (you) in a descriptive, quantitative, cross-sectional study, was used two anonymous questionnaires the AUDIT and the UISPM. 100 nurses participated (you), between 20 and 60 anuses of age. In agreement with the AUDIT in the nurses 58.57% were abstemious, 12.85% consumption of risk and 28.57% detrimental consumption, in the nurses 66.66% consumption of risk, 30% detrimental consumption and 3.33% employee. In the tobacco the 16% consume cigarette. The alcohol consumption related to the age, sex, labor turn and anuses on watch was significant in the sample. This study can be useful to elaborate models of primary attention.

Key words: Nurses (you), Alcohol, Tobacco, Consumption.

INTRODUCCIÓN.

El consumo de substancias de adquisición legal en casi todos los países, tiene demostrado un efecto especialmente nocivo para la salud. Tenemos el alcohol, muy extendido en todas las sociedades, con consecuencias negativas muy importantes para los consumidores. El consumo de bebidas alcohólicas ha sido parte de la historia de la humanidad. La cantidad y variedad de bebidas etílicas utilizadas por el ser humano raya en lo infinito; desde las más sencillas y elementales como pulque, mezcal y cerveza hasta las más finas y refinadas como tequila, ron, brandy, vodka y whisky; entre otras muchas más.

La primera definición hecha por Jellinek fue: “Todo uso de bebidas alcohólicas que cause daño de cualquier tipo al individuo, a la sociedad, o a los dos.” (1). En torno a este consumo las implicaciones y consecuencias de todo tipo afectan a las mujeres de una manera específica y configuran una experiencia particular, Además, al ser una droga vinculada al sexo masculino algunas mujeres dependientes del alcohol beben a escondidas y se convierten en unas enfermas ocultas. Por vergüenza se tiende a esconder la adicción durante años” (2). Todo orienta hacia una realidad diferente. Pero esta diferencia encuentra, en el ámbito de lo social, todo un amplio espacio en términos de exclusión, de estigmatización, de condiciones, presiones, etc, todavía hoy está pendiente de entender e investigar.

De igual manera el consumo de productos derivados del tabaco es importante sobre muchos tejidos, órganos y sistemas, produciendo importantes patologías y pérdidas de salud. Las consecuencias nocivas sobre el organismo, producidas por estas drogas conllevan a que las personas pueden variar desde el deterioro de las habilidades para realizar acciones complejas, reducción de las inhibiciones sociales, disminución de la capacidad de atención y concentración, deterioro de la memoria, de los procesos de pensamiento y de la coordinación motora, entre otras. (2).

Estas observaciones se repiten en términos bastante similares en el caso de esta sustancia adictiva, el tabaco. Se asiste a una evolución en las costumbres, que se manifiesta de distinta manera según nos centremos en sujetos masculinos o femeninos. “Aunque sigue siendo mayor el número de hombres que padecen este problema, también es cierto que las estadísticas están siendo modificadas debido al aumento en el consumo de tabaco entre la población femenina.” (2).

Es por ello, que he visto con preocupación que las enfermeras (os) consumen alcohol en los sitios o lugares públicos dispensadores de las bebidas alcohólicas, sin menoscabar el sentido de que son cuidadores de la salud de las personas y que deben promover la salud tanto física como mental, de igual manera en las instalaciones sanitarias este mismo personal se observa fumando cigarrillos en los ambientes de descanso y en las afueras de estas, como así también en las áreas sociales de cualquier sitio social aceptable. Por lo tanto me preocupe en realizar esta investigación sobre el consumo de alcohol y tabaco en las enfermeras.

Las drogas.

Podemos iniciar definiendo lo que es droga, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concepto es considerado a cualquier sustancia (ya sea terapéutica o no) que, introducida en el organismo, sea capaz de modificar una o varias de sus funciones. Hay drogas legales e ilegales. Las ilegales son las que son penalizadas por la ley, tales como la marihuana, cocaína, éxtasis, etc. Las legales son las que se pueden comprar en diferentes negocios, son las que puede prescribir un doctor, cotidianamente conocidas como remedios, y también entran en la categoría el alcohol y el cigarrillo por su capacidad de modificar las funciones del organismo y por tener un gran poder adictivo. (1) En nuestro país predomina el consumo de las drogas lícitas frente a las ilícitas y, a pesar de haber restricción de edad para la compra de estos productos, hablando específicamente del alcohol y el cigarrillo, no son suficientes para disminuir el consumo.

El Consumo

Existen diferencias del consumo por géneros que se concretan en una serie de rasgos que atañen y definen a las mujeres que consumen drogas. De entrada, el perfil de la mujer consumidora es distinto según nos centremos en el uso de sustancias legales o ilegales. “En contraste directo con las drogas ilícitas, el uso de benzodiacepinas es más común entre mujeres que entre hombres. Las diferencias van en aumento con la edad. Comparado con las drogas ilícitas, el relativo bajo componente estigmatizante de los psicofármacos es notable, no obstante las consecuencias para la salud de su uso regular” (3).

Hay que prestar atención a todos los matices, pues explican significativos rasgos del fenómeno, en la escala social los sujetos no sólo se diferencian por el género o el tipo de sustancia, sino también por la edad y por datos tales como el grupo, el estatus, el nivel de estudios o similares.

Pero el aspecto que más nos interesa en este estudio es la diferente realidad que define a las mujeres que encajan en este cuadro y las distingue de los hombres consumidores, un aspecto tan nebuloso como ignorado. Como señala un informe del Colegio de Psicólogos de Canarias, “la edad de inicio de la mujer alcohólica es entre 20 y 25 años, y son más reticentes a aceptar su adicción (...) Presentan también un patrón diferente al masculino: beben en solitario, ocultan la bebida y afecta de modo más grave a su salud psicológica y física” (4). “En la encuesta OED del año 1999 se indica que, globalmente considerados, los hombres se inician antes que las mujeres en el consumo de tabaco” (5).

Alcohol.

El alcohol considerado como otra droga, palabra que proviene del árabe ALKUHL (esencia o espíritu) es el producto de la fermentación de sustancias vegetales. Su utilización por el hombre en forma de brebaje data de los albores de la Humanidad, quizás sea la más antigua de las drogas. La ingestión inicial con finalidades religiosas dio paso a su consumo colectivo con fines festivos en ocasiones muy especiales y finalmente alcanzó mayor potencialidad dañina cuando su utilización dependió de la decisión personal. (6)

El consumo de alcohol es un problema de salud pública de gran impacto, debido a los múltiples efectos y daños que genera en la salud física y mental de los individuos, y se asocia a fenómenos sociales de prevalencia creciente, como la inseguridad, la violencia y la desintegración familiar a nivel mundial. Este fenómeno es altamente complejo, multicausal, que no reconoce límites territoriales, sociales, ni tampoco de edad. (7)

La evidencia ha demostrado que el uso de alcohol, así como los problemas relacionados con su consumo tienen una alta repercusión en los países latinoamericanos, siendo que 66,6% de la población masculina, y un poco más de 50% de la femenina son considerados bebedores habituales. Aunado a lo anterior, las investigaciones han evidenciado que el consumo per cápita de alcohol en los países latinoamericanos es un 50% mayor si se compara con el consumo global (8). Suramérica presenta un patrón de consumo de alcohol caracterizado la ingesta de altas cantidades de alcohol en cada ocasión, comúnmente se hace como una manera de recrearse y como actividad social en el compartir con amigos, compañeros y familiares. Sin embargo, este consumo de alcohol, que está legitimado por ser parte de las formas culturales y sociales del latinoamericano, tiene como consecuencia un considerable daño en la región, es así como 4,8% de las muertes ocurridas en el año 2000 son atribuidas al consumo de alcohol (8). Es por ello que en Venezuela se estima que 3.057 personas 45% de las que asisten a centros de rehabilitación buscando ayuda son consumidoras de alcohol. (9)

El tabaco (Cigarrillo).

El tabaquismo es un problema social de primera magnitud que ha generado miles de muertes y se debe a la adicción del cigarrillo. Los cigarrillos se preparan a partir de las hojas de tabaco provenientes de una planta americana, nicotina tabacum.

Los fumadores no son plenamente conscientes de los riesgos que genera el consumo del tabaco y/ o subestiman sus posibilidades de contraer enfermedades. El mayor problema es que la mayoría se vuelven adictos en su adolescencia, y luego no pueden escapar de la adicción. 40.000 personas mueren cada año por culpa del tabaco, y el número de fumadores va en ascenso en países en desarrollo de América latina y África. (10, 11).

El consumo de cigarrillo es la forma más común de exposición al humo del tabaco en forma activa o pasiva, favoreciendo el desarrollo de patologías en diversos aparatos y sistemas, lo que genera muertes prematuras tanto en los que inhalan el humo de la columna primaria, así como en los que inhalan el humo de la columna secundaria producto de la combustión del cigarrillo. (10, 11). Hay evidencias en diversas partes del mundo, de que la prevalencia de consumo de tabaco en la población femenina oscila entre 7% y 34,8% (12, 13).

Se estima que hay 1100 millones de personas fumadoras en todo el mundo distribuidos en unos 300 millones de personas en países desarrollados y unos 800 millones en países en vías de desarrollo. (15).

En Venezuela se estima para el año 2007 que 1551 personas consumidoras de cigarrillos asisten a buscar ayuda a los centros de rehabilitación, representando un 23,49% de los de drogas tanto legales como ilegales. (9). La persona que consume este tipo de droga origina en el sujeto una necesidad (dependencia psíquica) de seguir consumiendo dicha droga con la intención de beneficiarse de sus efectos. Con algunas drogas y tras el uso repetido, pueden aparecer, al interrumpir su consumo, molestias físicas (manifestación de su dependencia física) que desaparecen al reiniciar el consumo. (10).

Objetivo: Determinar el Consumo de alcohol y tabaco en las enfermeras (os) de un hospital público del Estado Carabobo Venezuela.

MÉTODOS

Diseño de Estudio: Estudio cuantitativo descriptivo, Corte Transversal

Local.

Fue tomado un hospital de una ciudad del Estado Carabobo de Venezuela, con una población de 421 enfermeras (os) distribuidas en todos los turnos de trabajo, (mañana, tarde y noche). Pero para el momento de la recolección de la información se seleccionó a los turno del día con una población aproximada de 294 enfermeras, de los cuales se excluyen los enfermeros que se encontraban de vacaciones, reposos médicos y permisos, que sumaban 44, quedando 250 enfermeras (os) trabajando.

Participantes.

Los participantes que formaron parte de la muestra fueron 100 enfermeras (os) (40%) que laboran en el turno diurno, en todas las unidades de cuidado de enfermería del hospital durante el período de Junio y Julio de 2010.

Instrumento.

En el primer momento de la entrevista fue utilizado un cuestionario estructurado, elaborado por el investigador, el cuestionario evalúa los aspectos demográficos como sociosanitario de los participantes como: años de edad, sexo, nivel académico, años de servicio, turno de trabajo, si consume bebidas alcohólicas y cuales, si consume tabaco y que tipo, cuantos cigarrillos al día consume.

En segundo momento de la entreviste fue aplicado un instrumento sobre el consumo de alcohol AUDIT (Alcohol Use Disorders Indentificación Test) a todos las enfermeras (os) que formaron parte como muestra. El AUDIT es un instrumento aprobado y validado por la OMS y otros países sobre el consumo de alcohol. A través de este instrumento fue posible clasificar el tipo de rastreamiento del consumo de Alcohol de los participantes en el hospital de Carabobo Venezuela, en mujeres se tomo abstinente 0 puntos; menos de 6 puntos consumo de riesgo; entre 7 y 20 puntos consumo perjudicial y de 21 puntos y más consumo dependiente; para los enfermeros se tomo abstinente 0 puntos; menos de 8 puntos consumo de riesgo; entre 9 y 20 puntos consumo perjudicial y de 21 puntos y más consumo dependiente.

Así mismo se aplico un instrumento sobre el consumo de cigarrillos: el TEST DE UISPM el cual es un instrumento aprobado y avalado por la OMS, a través de este test fue posible clasificar el consumo de cigarrillo en las enfermeras (as), se tomo la valoración: Estimulación 04 ítems, sedación 02 ítems, automatismo 04 items, dependencia social 05 ítems, dependencia psicológica 03 ítems y dependencia gestual 05 items.

Procedimientos.

El hospital fue seleccionado por conveniencia por ser una institución de salud pública del estado Carabobo y allí laboran un grupo significativo de enfermeras. El encuentro con los participantes fue en el momento de aplicar la encuesta, explicándoles el objetivo de la investigación, fueron tomados como muestra solo a las (os) que trabajaban en los turno de día, ya que en la noche fue muy problemática la recolecta de la información y por eso se determinó tomar como muestra los del día solamente.

Como criterios de selección se precisó fueran enfermeras (os) de nivel profesional, que laboraran en turno diurno, que estuvieran presente para el momento de la aplicación de la encuesta, y que tuvieran la disponibilidad de responder el cuestionario.

La presente investigación fue sometida al comité de ética de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabobo Venezuela, por lo cual fue considerada en acuerdo con sus principios éticos establecidos para la investigación en seres humanos.

Análisis de datos.

Para los fines del análisis de los datos, algunas variables fueron codificadas para facilitar el procesamiento de la información en media y porcentajes. La edad fue clasificada en 04 grupos 20 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años y 51 y más años. El nivel académico fue dividido en 03 categorías Técnico Superior Universitario, Licenciado enfermería y Maestría Enfermería. Los años de servicio en 04 grupos: 1 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 15 años y 16 y más años. El turno de trabajo en mañana y tarde. Si consume o no alcohol y tabaco, y cual tipo de bebidas alcohólicas consume y que cigarrillos consume y cuantos al día.

Para el consumo de alcohol se clasifico en los abstemios, consumo de riesgo, consumo perjudicial y consumo dependiente. Para el consumo de cigarrillos se clasifico en la valoración: Estimulación, Sedación, Automatismo, Dependencia social, Dependencia Psicológica, Dependencia Gestual.

Análisis Estadístico.

Para evaluar las variables sociodemográficas edad, sexo, nivel académico, años de servicio laborando, turno de trabajo, si consume bebidas alcohólicas y cigarrillo, tipos de bebidas alcohólica y de cigarrillo que consume y cantidad de cigarros fumados en el día, se utilizo las medidas de frecuencia y porcentajes en cada una de ellas, de igual manera para el instrumento AUDIT se clasifica en frecuencias y porcentajes el consumo existente en cada uno de los encuestados clasificándolo por los abstemios, consumo de riesgo, consumo perjudicial y consumo dependiente. Aplicando un cruce de variables sociodemográficas con el SPSS 18, el AUDIT con una media cuadrática y desviación estándar con la significancia de ANOVA.

Para el consumo de tabaco, se clasifican en frecuencias y porcentajes todos los ítems agrupándolos de acuerdo a su valoración en Estimulación, Sedación, Automatismo, Dependencia social, Dependencia psicológica y dependencia gestual.

RESULTADOS

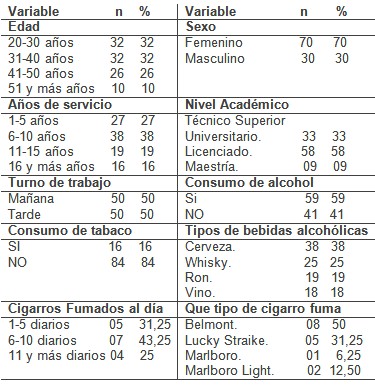

Tabla 1. Distribución porcentual de las respuestas de las enfermeras (os). (n=100).

En la tabla 1, se evidencia que las enfermeras (os) encuestadas, el 32% tienen una comprendida entre los 20 y 30 años y entre o 31 y 40 años respectivamente, los de 41 a 50 y los de 51 y más años con un 5% cada grupo; predominando el sexo femenino en un 70%; con un 38% tienen laborando entre 6 y 10 años, un 27% entre los 1 y 5 años, entre 11 y 15 años un 19% y entre 16 y más años un 16%; en nivel académico que predomina es el licenciado con 58%; el turo de trabajo se equilibra en un 50%; el 59% responde consumir alcohol y el 16% que consume tabaco (cigarro); el alcohol que más consumen es la cerveza en un 38%, seguido de whisky en un 25%, el ron en un 19% y vino con 18%; el cigarrillo que más fuman es el Belmont en un 50% y se fuman en un 43,25 entre 6 a 10 cigarros al día, 31,25% entre 1 y 5 cigarrillos al día.

De acuerdo con la clasificación del AUDIT, y la relación de consumo de las enfermeras (os) encuestadas, los diez (10) ítems del AUDIT y las variables sociodemográficas tienen una Media (X = 0,442) y una (desviación de la varianza = 0,124); con una significancia ANOVA (F = 0,000), p (<0,05).

Los resultados de la frecuencia del consumo de alguna bebida alcohólica con el sexo de las encuestada tiene una X=0,64 y Desviación Estándar de 0,05 con una sig = 0,000 p (<0,05), con predominio de consumo del sexo masculino; con la edad tiene una X = 0,64 y desviación estándar = 0,905 una sig = 0,000 p(<0,005); en relación con el turno de trabajo una X = 0,64 y una Desviación estándar = 0,905 con una Sig = 0,000 p(<0,05), y con los años de servicio una X = 0,64 y una desviación estándar = 0,905 con una Sig = 0,019 p(<0,05). El cruce de las variables sexo, edad, turno de trabajo y años de servicio con el AUDIT fue significativo, dado que puede deberse a que en el grupo con mayor consumo son los más jóvenes comprendidos entre 20 y 30 años, una edad donde se encuentran solteros y con menores compromisos en sus hogares, laboran en el turno de la tarde y les da más tiempo de poder llegar a su hora de entrada, además tienen menos años de servicio, como se evidencia que a mayor años de servicio hay menos consumo, igual que cundo avanzan en la edad disminuye este consumo.

De igual manera cuantos consumos de bebidas alcohólica realiza en un día de consumo normal y el sexo, tiene una X = 0,61 y una Desviación Estándar = 0,994 con una Sig = 0,002 p(<0,05), con la edad una X = 0,61 y desviación estándar = 0,994 con una Sig = 0,000 p(<0,05); el turno de trabajo una X = 0,61 y desviación estándar = 0,994 con una Sig = 0,000 p(<0,05) y los años de servicio con una X = 064 con desviación estándar = 0,905 y una Sig = 0,039 p(<0,05). Fue significativo este cruce de variables con el AUDIT, los más jóvenes consumen más bebidas alcohólicas, podría deberse también a las condiciones físicas de estos, porque de igual manera al pasar de los años disminuyen en el consumo diario.

En relación con qué frecuencia toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día y el sexo, tiene una X =0,57 y desviación estándar = 0,924 y una Sig = 0,002 p(<0,05). Con la edad una X = 0,57 y desviación estándar = 0,924 con una Sig = 0,000 p(<0,05); con el turno de trabajo una X = 0,57 y desviación estándar = o,924 con una Sig = 0,000 p(<0,05); y con los años de servicio una X = 0,57 y desviación estándar = 0,924 con una Sig = 0,043 p(<0,05). Fue significativo este cruce de variables también, ya que los más jóvenes entre 20 y 30 años consumen más de una bebida en su consumo de un día normal, pudiéndose deber también a sus condiciones físicas, mayor cantidad de tiempo libre, son solteros y pueden llegar a su hora laboral en tiempo requerido.

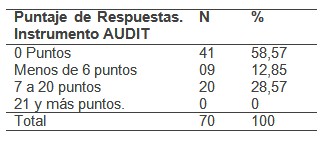

Tabla 2. Distribución porcentual de las respuestas de las Enfermeras según: Consumo de Alcohol, (n=70) Hospital público, Estado Carabobo. Venezuela.

Se puede observar en la tabla 2, que las enfermeras no consumen alcohol en un 58,57%; el 12,85% tienen menos de 6 puntos siendo un porcentaje de riesgo considerado y el 28,57% tienen un puntaje entre 7 y 20 puntos, siendo un consumo perjudicial para este grupo de enfermeras encuestadas.

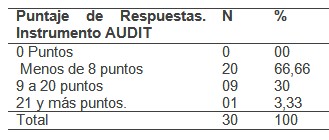

Tabla 3. Distribución porcentual de las respuestas de las Enfermeros según: Consumo de Alcohol, (n=30) Hospital Público, Estado Carabobo. Venezuela.

En la tabla 3, se puede observar, que los enfermeros hombres en un 66,66% tienen menos de 8 puntos, siendo un porcentaje alto de consumo de riesgo; el 30% están entre 9 y 20 puntos evidenciando un consumo perjudicial de este grupo de enfermeros y el 3,33% está entre 21 y más puntos lo que evidencia un consumo de dependencia en este sujeto.

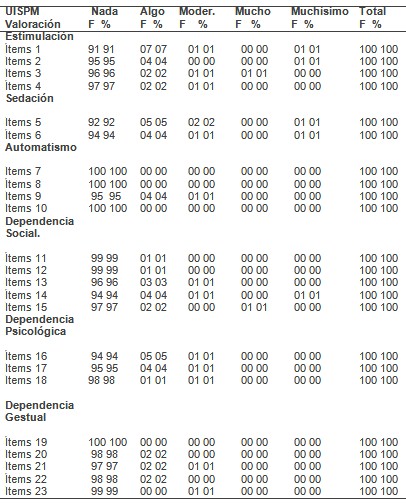

Tabla 4. Distribución porcentual de las respuestas de las Enfermeras (os) según: Consumo de Tabaco (UISPM), Hospital Público, Estado Carabobo. Venezuela.

Moder.: moderadamente

En relación con el consumo de tabaco en las enfermeras (os) tabla 4, solamente el 16% de ellas (os) consumen cigarrillo, evidenciándose que en la valoración según el UISPM en la estimulación un 1% fuma muchísimo para mantenerse despierto, un 1% fuma mucho cuando trabaja, de igual manera en la valoración: sedación en un 1% fuma muchísimo cuando está preocupado y encienden el cigarrillo cuando se enfada; en la valoración: automatización un 1% enciende por rutina un cigarrillo moderadamente; en la valoración: dependencia social un 1% en algunos lugares le incitan a fumar muchísimo y un 1% cundo está rodeado de gente se siente seguro para fumar mucho; en la valoración dependencia psicológica, un 1% dice que su hábito de fumar es muy importante moderadamente al igual que se recompensa con un cigarrillo; y en la valoración dependencia gestual, un 1% moderadamente cuando no puede fumar en un sitio público juega con el cigarrillo.

DISCUSIÓN.

Los resultados mostraron relación entre las variables sociodemográficas estudiadas y el consumo de alcohol para esta población a través del Test de AUDIT, y así mismo como lo demuestran las estadísticas de Venezuela. (9). Se puede percibir también que hay abstemios y consumo de riesgo moderado, sin embargo fue significativo el consumo de alcohol en esta muestra estudiada. (9). Y es en un porcentaje por encima de lo recomendado por la OMS. (1). De igual manera el consumo de tabaco (cigarrillo) se evidencia un consumo bajo de un 16% en la muestra estudiada, dado que puede ser por las campañas de tabaquismo que se realizan en el mundo y en Venezuela en particular. (9). Se compara este estudio con otros como en México, del tipo consumo y características demográficas de personas que asisten a una unidad de urgencias, (14, 15). En Venezuela, Consumo de alcohol en estudiantes universitarios de nuevo ingreso a escuelas de Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo (Sede Carabobo), (16). En España, Consumo de tabaco y alcohol en un colectivo de adulto. (17).

En las comparaciones de las muestras de todos los estudios se puede decir que el consumo de tabaco y alcohol es un problema de salud pública de gran impacto, debido a los múltiples efectos y daños que genera en la salud física y mental de los individuos, y se asocia a fenómenos sociales de prevalencia creciente, como la inseguridad, la violencia y la desintegración familiar a nivel mundial. (7).

De acuerdos a los resultados, en la muestra las mujeres consumen menos alcohol que los hombre con una media de 0,41 y desviación estándar de 0,825, con una sig = 0,000 p<0,05, de igual manera los masculinos con una media de 1,17 y desviación de 0,874, donde el patrón de consumo es moderado en la muestra (16). En ambos sexos los más jóvenes son lo que mayormente consumen con una media total de 0,64 y desviación de 0,905 y una sig = 0,000 p<0,05, predominando los hombres con una media de 1,19 y desviación 1,98. Pudiéndose inferir que estos tienes menores compromisos en sus hogares, o en relación de parejas para tener mayor oportunidad del consumo. El consumo de alcohol y otras drogas tiene una elevada prevalencia en la sociedad en general, y también entre la población trabajadora, repercutiendo sobre el medio laboral. (18).

En el turno de trabajo del cruce de la variable con el AUDIT, da una media significativa de 0,64 y desviación de 0,905 con una sig = 0,000 p<0,05. además de tener predominio los del turno de la tarde con una media de 1,02 con desviación de 1,97, pudiéndose inferir que estos jóvenes profesionales de este turno consumen más porque tienen la posibilidad de tener más tiempo para llegar a su respectivo trabajo a las 13:00 horas. La gravedad de los consumos de alcohol y/o otras drogas en el medio laboral ha sido reconocida desde hace tiempo por la Organización Internacional del Trabajo, que considera que el consumo de alcohol y de drogas es un problema que concierne a un número elevado de trabajadores, (19).

De igual manera en la variable años de servicio laborando también resaltan los más jóvenes entre 20-30 años de edad y menos de 5 años de labor, que son los que más consumen con una media de 0,64 y desviación de 0,905 con una sig = 0,019, hay que tomar en cuenta que al pasar de los años las (os) enfermeras (os) pudieran disminuir el consumo de alcohol ya que la mayoría se casan, tienen hijos, realizan otros estudios superiores, entre otros. (18).

Así mismo, puedo inferir de acuerdo a los resultados del AUDIT en las enfermeras que tienen un consumo perjudicial de un 28,57%, y un consumo de riesgo de 12,85%, los enfermeros tienen un 66,66% de consumo de riesgo y un consumo perjudicial de 30%.

En relación con el consumo de tabaco (cigarrillos), las enfermeras (os) responden tener un consumo bajo, demostrándose la posibilidad de comprensión de dejar de fumar.

En mi país no se evidencia estudios en particular sobre el consumo de alcohol y tabaco en las enfermeras, por ende en este estudio se demuestra la significancia de consumo de la muestra estudiada en la investigación.

A partir de la evaluación de la dimensión del problema se torna posible elaborar modelos de intervención más adecuados, para que dentro de las políticas de salud del estado se pueda lograr disminuir el problema en cuestión.

Conclusión

Este estudio buscó identificar el consumo de alcohol y tabaco en una muestra de enfermeras (os) que trabajaban en un hospital público de Carabobo, Venezuela.

La introducción del cuestionario AUDIT y UISPM en el formulario mostró ser útil, pues permite identificar enfermeras que están en riego de serios problemas de la salud y puedan contribuir al enfrentamiento de la dependencia del alcohol y tabaquismo dentro del hospital.

Por la tanto, se concluye que en el grupo de enfermeras (os) se presentan diferentes factores para el consumo de alcohol y tabaco y es necesario trabajar las formas que permitan desarrollar programas preventivos en el ámbito hospitalario con el equipo de enfermería, además de la necesidad de realizar mayores intervenciones apropiadamente direccionadas con la finalidad de prevenir el abuso del alcohol y tabaco.

Acciones de promoción de la salud deben ser ejecutadas incentivando la participación de las enfermeras (os) a fin de continuar con un estilo vida saludable, con vistas a garantizar una actuación profesional que sensibilice a los mismo, que tenga importancia el comportamiento de fumar como problema de salud pública y la importancia de las actitudes frente a esta temática.

Agradecimientos

Agradecemos a la Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas/SENAD del Gabinete de Seguridad Institucional/Brasil, la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo Y Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo de la Investigación.

Referencias Bibliográficas.

1. Organización Mundial de la Salud. Glosario de trastornos mentales y guía para su clasificación. Ginebra, (1976).

2. Instituto Spiral, La mujer drogodependiente. Características, tratamiento y estudio de evaluación, Informe del Instituto Spiral, Asturias. (2004).

3. Krippendorff, Klaus, Metodología de análisis de contenido. teoría y práctica, Paidós Comunicación, Barcelona, (1990).

4. Laura Mª Agustín, Trabajadores migrantes en la industria del sexo, Introducción de “Trafico y prostitución: experiencias de mujeres africanas”, Ed. Likiniano Elkartea, Bilbao, (2003).

5. Larrosa, Jorge, y Pérez de Lara, Nuria (compiladores), Imágenes del otro, Virus, Barcelona, (1997).

6. Paui, A. Y J. Triaca: “Drogas”, Vinten Editors, Montevideo. (1995)

7. Herrera, M., Wagner, F., Velasco, E., Borges, G. & Lazcano, E Inicio en el consumo de alcohol y tabaco y transición a otras drogas en estudiantes de Morelos, México. Salud Pública de México, (2004). 46, (2), 132-140.

8. Caetano, R. y Babor, T. Evidence-based alcohol policy in the Americas: strengths, weaknesses, and future challenges. Rev Panam Salud Pública. 2005; 18(4-5):327-337.

9. Oficina Nacional Antidrogas. Republica Bolivariana de Venezuela 2.007.

10. Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Las Mujeres y el Tabaquismo (2001).. Disponible en: http:// www.cdc. gov/tobacco. Consultado el 24-05-2010.

11. The National Institute on Drug abuse Cigarrillos y Otros Productos Derivados del Tabaco. Disponible en: http://www.drugabuse.gov . Consultado el 24-05-2010.

12. Beratis NG Cord blood alpha-fetoprotein concentrations in term newborns of smoking mothers. European Journal of Pediatrics. (1999).. Jul;158 (7):583-8.

13. Windham GC. y Colaboradores. Prenatal Active or Passive Tobacco Smoke Exposure and The Risk of Preterm Delivery or Low Birth Weight. (2000) Epidemiology. Jul; 11(4):427-33.

14. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.) v.2 n.1 Ribeirão Preto fev. 2006

15. Centro de Estudios sobre el Problema de las Drogas de la Universidad de Carabobo (CEPRODUC), Sede Carabobo, Venezuela. 2008.

16. Martínez P, Consumo de alcohol y drogas en personal de salud. Instituto nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, México. 2004. pp 17-27.

17. Maldonado, G. y otros. Universidad de Málaga. España. Marzo 2010.

18. Ochoa E. Madoz A. Articulo Medicina y seguridad en el trabajo. Revista Scielo. 2008. Med. segur. trab. v.54 n.213 Madrid oct.-dic.

19. OIT. Iniciativas en el lugar de trabajo para prevenir y reducir los problemas causados por el alcohol y otras drogas. Ginebra 1988