El estudio, es abordado mediante el método fenomenológico; observando el fenómeno desde el interior de los sujetos significantes, de acuerdo a la experiencia vivida acerca de la enfermedad cerebrovascular. Tuvo como propósito develar la visión epistémica que tienen las familias respecto a los cuidados de la enfermedad cerebrovascular, interpretando el significado que confieren a la instrucción para el cuidado al enfermo posterior al padecimiento de la enfermedad, fundamentándose en la dimensión educativa de las enfermeras hacia la familia y prevenir complicaciones de la enfermedad cerebro-vascular. El abordaje es cualitativo, donde la posición epistemológica, y axiológica tiene trascendencia ya que devela que la investigadora se pone en contacto con las informantes y obtiene una información acerca de las mismas; también en el enfoque ontológico, permite estudiar las cualidades cognitivas de la enferma y su familia y de esta forma poder abordar el tema a través de un acciones educativas que tiene como finalidad orientarlos y capacitarlos respecto a la enfermedad.

Enfermería desde una dimensión epistémica hacia la familia que cuida para prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad cerebrovascular

Autora: Verde Lesbia

Tutora: MSc. Pineda, Z. Ana

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en la Especialidad de Gerencia de Salud Publica

República Bolivariana de Venezuela. Universidad Nacional de Los Llanos. “Rómulo Gallegos”. Área de Postgrado. Maestría en Gerencia de Salud Pública.

San Juan de los Morros, Octubre de 2009

DEDICATORIA

A Dios y la virgen de Coromoto, por mostrarme el camino.

A la memoria de mi madre, Diosada de Verde; quien me oriento y me inculco todos los valores morales a seguir y por ser ejemplo de superación y bondad.

A mis hijas, Josneilyz Medina y Joselin Coronado por su comprensión y apoyo incondicional.

A mi esposo Argenis Capote, ejemplo de paciencia, bondad y amor.

A todos aquellos que en el transcurso de la vida se entrecruzaron en mi camino como Ángeles pasajeros.

A los que no están pero se mantienen vivos en mi corazón y a los que existirán.

A mi tutora, MSc. Ana Pineda, por permitirme apoderar del conocimiento para la realización de esta investigación.

Gracias a todos……..

Lesbia Verde

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

AVANCES:

I. GÉNESIS DEL PROBLEMA

Conceptualización de la problemática

Propósitos de la Investigación

Importancia del estudio

II. SUSTENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Referentes teóricos

Constructos teóricos

Bases legales

III. MARCO EPISTEMOLÓGICO

Paradigma

Método

Supuestos Epistémicos

Escenario

Informantes

Recolectando la información

Fiabilidad y validez

Técnicas de análisis de la información

Categorización

Triangulación

IV. PRESENTANDO LA INFORMACIÓN

Categorización de las entrevistas

Análisis de las entrevistas

Constratación de las categorías enfermera – investigadora

Constratación categorías familia Aguamarina

Descripción de las categorías

Observación participante

Triangulación de la información

Estructuras particulares

Estructura general

V. TEORIZACION

VI. REFLEXIONES FINALES…

Referencias Bibliográfícas

ANEXOS

República Bolivariana de Venezuela. Universidad Nacional de Los Llanos. “Rómulo Gallegos”. Área de Postgrado. Maestría en Gerencia de Salud Pública.

Enfermería desde una dimensión epistémica hacia la familia que cuida para prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad cerebrovascular

Autora: Lic. Lesbia Verde

Tutora: MSc. Ana R. Pineda

Fecha: Octubre año, 2009

RESUMEN

El estudio, es abordado mediante el método fenomenológico; observando el fenómeno desde el interior de los sujetos significantes, de acuerdo a la experiencia vivida acerca de la enfermedad cerebrovascular. Tuvo como propósito develar la visión epistémica que tienen las familias respecto a los cuidados de la enfermedad cerebrovascular, interpretando el significado que confieren a la instrucción para el cuidado al enfermo posterior al padecimiento de la enfermedad, fundamentándose en la dimensión educativa de las enfermeras hacia la familia y prevenir complicaciones de la enfermedad cerebro-vascular. El abordaje es cualitativo, donde la posición epistemológica, y axiológica tiene trascendencia ya que devela que la investigadora se pone en contacto con las informantes y obtiene una información acerca de las mismas; también en el enfoque ontológico, permite estudiar las cualidades cognitivas de la enferma y su familia y de esta forma poder abordar el tema a través de un acciones educativas que tiene como finalidad orientarlos y capacitarlos respecto a la enfermedad.

Desde la Gnoseología, se observa un ambiente de interacción con las informantes basado en el respeto, la armonía, un clima de confianza que le permite trasmitir el conocimiento a la usuaria y familiares en lo referido a la enfermedad cerebrovascular. Como sujetos significantes se seleccionaron una enfermera y la familia Aguamarina. Se recopilo la información a través de una entrevista semiestructurada y la técnica de la observación participante, para la credibilidad de la información se utilizo la técnica de triangulación. La síntesis estructural muestra que la promoción de la salud se refiere al desarrollo y fortalecimiento de conductas y estilos de vida que conducen a lograr un estado de vida saludable, ello implica conocer aquellos comportamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos.

Palabras clave: Enfermería, Dimensión Epistémica, Familia, Complicaciones, Enfermedad, Cerebrovascular.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe repentinamente o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las células cerebrales. De la misma forma que se dice que una persona que sufre una pérdida de flujo sanguíneo al corazón tiene un ataque cardiaco, puede decirse que una persona con una pérdida de flujo sanguíneo al cerebro o una hemorragia repentina en el cerebro tiene un "ataque cerebral" o sufre un accidente cerebrovascular. Las células cerebrales mueren cuando dejan de recibir oxígeno y nutrientes de la sangre o cuando son dañadas por una hemorragia repentina en el cerebro y alrededor del mismo. Isquemia es el término utilizado para describir la pérdida de oxígeno y nutrientes en las células cerebrales cuando no existe un flujo adecuado de sangre. La isquemia conduce finalmente a un infarto, la muerte de células cerebrales que con el tiempo son sustituidas por una cavidad llena de fluido en el cerebro lesionado.

Por ello, se debe dirigir todos los esfuerzos hacia la prevención, actuando fundamentalmente en el control de los factores de riesgo, cambiar estilos de vida de la población y en llevar la atención médica a todos los niveles con medidas que permitan disminuir la morbilidad y mortalidad; las actividades fundamentales se deben desarrollar en todos los niveles de atención, teniendo como acciones principales la prevención primaria de los factores de riesgo para disminuir la morbilidad y mejorar la calidad médica en los niveles secundario y terciario y así disminuir la mortalidad por esta causa. En la atención primaria de salud corresponde desarrollar las acciones de promoción y prevención, modificación de estilo de vida de la población e incremento de la pesquisa activa en los individuos en riesgo.

Dentro del contexto, son importantes las acciones de salud que se desarrollan en el nivel secundario donde debe fortalecer el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz para lo cual es necesario desarrollar progresivamente servicios especiales en la atención del paciente, atención especializada por equipos multidisciplinarios, garantizando la rehabilitación precoz de los mismos.

En este sentido, la enfermera y enfermero debe trasmitir la información a las familias con el fin de que disminuyan las posteriores complicaciones en el paciente que ha padecido la enfermedades cerebro vasculares; ahora bien mi concepción acerca de la promoción de la salud, coincide con el concepto de Koster (2003) cuando señala que son “las acciones orientadas a reducir la enfermedad especifica”(p.596); Por lo tanto, la promoción de la salud, tiene su base en la actividad educativa que le permite al individuo ejercer un mayor control sobre los estilos de vida, alcanzando un estado apropiado de bienestar, logrando cambios o adaptándose al medio ambiente.

En este orden de ideas, la investigación es importante porque se intenta comprender dimensión epistémica de las enfermeras (os) en el proceso de cuidado de la salud; por lo tanto, la teoría generada ayudaría a fortalecer el proceso de aprendizaje de los familiares proporcionando nuevas oportunidades de asistir al cuidado de su enfermo.

Por consiguiente se realiza la investigación con el propósito de develar el significado que confieren los familiares a la instrucción para el cuidado al enfermo posterior al padecimiento de la enfermedad cerebrovascular. Para ello, fue necesario sustentar el estudio en el paradigma cualitativo fundamentado en el método introspectivo vivencial llamado el fenomenológico. Se utilizo como método de recolección de información la entrevista a una enfermera y a una familia constituida por tres personas donde la primera de ella era la enferma y que ya se encontraba en situación estable luego de padecer la enfermedad neurológica; siendo esto favorable para la recolección de información.

Su estructura, queda establecida de la siguiente manera: Avance I, contentivo de la génesis del problema. Avance II, se incluyen los referentes teóricos y los constructos teóricos. Avance III, el paradigma, el método, los supuestos epistémicos, el escenario, los informantes, y la recolección de información. Avance IV: la categorización, entrevistas, observación participante, triangulación, estructuras particulares y general, Teorización. Avance V, la síntesis estructural. Avance VI, reflexiones finales: culminando con las referencias bibliográficas y los anexos.

AVANCE I

GÉNESIS DEL PROBLEMA

En la búsqueda del conocimiento, pude constatar que las tasas de ataques cerebrales bajaron en el siglo XX en EE.UU., lo que se atribuye a cambios en el patrón diagnóstico; otro aspecto observado es que hay diferencia en la mortalidad por ictus según la raza; las mujeres negras duplican a las mujeres blancas, mientras que la mortalidad precoz se da más en hombres. En EE.UU. hay más muertes por ictus en mujeres (8% de todas las muertes en mujeres) que en hombres (5% de todas las muertes en hombres); debido a que la mortalidad aumenta con la edad, la mayor discrepancia se da en ancianos, después de los 65 años el ictus causa el 9,4% de todas las muertes en mujeres y sólo 6,6% en hombres. Con las tasas de alta hospitalaria, las mujeres tuvieron 15% menos por ictus en 1980, esto se revirtió al 5% más en 1989, y al 18% más en 1998, es decir un aumento relativo del 35% en 18 años.

Ahora bien, la enfermedad cerebrovascular no es una enfermedad geriátrica, tampoco es exclusiva de los fumadores, o las personas con sobrepeso, o colesterol alto. Esos son los principales factores de riesgo, pero la enfermedad cerebrovascular puede afectar a cualquier persona a cualquier edad. La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados; se estima que 5,5 millones de personas en el mundo murieron como consecuencia de la enfermedad cerebrovascular en el 2001; mientras que en los países occidentales, esta enfermedad es la segunda causa más frecuente de discapacidad neurológica. Sin embargo, la enfermedad cerebrovascular puede prevenirse al reducir los factores de riesgo, la mayoría de los cuales pueden ser modificados, tratados o controlados. Cuantos más factores de riesgo tiene una persona, más probabilidades tiene de sufrir un accidente cerebrovascular. En la investigación realizada en este aspecto, me encontré que los hispanos tienen mayor proporción de factores de riesgo para que presenten la enfermedad cerebrovascular, diferente a los blancos no hispanos; todo ello, percibido por el mayor consumo de alcohol en los hispanos.

En este sentido, el manejo de la enfermedad cerebro vascular está atravesando por una fase de importantes cambios en el ámbito mundial, en los que la aplicación de la moderna tecnología, el uso de estrategias de tratamiento basadas en la evidencia y la aplicación de nuevas y revolucionarias drogas, está haciendo virar notablemente el pronóstico y el curso natural de la enfermedad en un gran porcentaje de casos. Ahora bien, el moderno manejo de las enfermedades cerebro vascular incluye: medidas para diagnosticar la ECV, limitar las consecuencias neurológicas, prevenir y tratar las complicaciones, estrategias para prevenir un nuevo episodio y promover efectiva rehabilitación.

La enfermedad cerebrovascular, constituye uno de los problemas de salud más importantes en todos los países desarrollados y en nuestro país; ya que múltiples recursos se emplean con el fin de atenuar las pérdidas de vidas humanas que alcanzan niveles considerables cada año, y el grado de invalidez que presentan estos pacientes, aunado a ello, debo hacer énfasis en el impacto tanto personal como familiar de esta enfermedad en relación a sus costos ya que estos son muy elevados. Por ello, cada vez más enfermeras consideran que se debe investigar para el desarrollo de los conocimientos en ciencias enfermeras; ya que constituye un instrumento por excelencia del desarrollo del saber sobre el cual las enfermeras basan sus intervenciones.

Ahora bien, como enfermera reconozco que no se puede ejercer la profesión e intervenir en los diferentes contextos del cuidado sin revisar las prácticas que han sido juzgadas, a través de la investigación, como eficaces y eficientes. Al respecto, creo que la enfermera en todos los contextos clínicos brinda información, educación y conserjería para la salud y, para desempeñarse de manera efectiva en la prestación de estos servicios, debe entender los géneros de aprendizaje que pueden ser transmitidos a la familia en relación con el cuidado de una persona que haya tenido una enfermedad cerebrovascular. Asimismo, puedo percibir el aprendizaje como un intercambio dinámico entre la enfermera y los miembros de una familia que lo demanda; ya que la enfermera aprende de los integrantes familiares y paralelamente los educa. Este intercambio dinámico permite a la enfermera perfeccionar su perspectiva y volver a dar forma a la experiencia del aprendizaje basada en una compresión integral de las personas y de sus necesidades, y expectativas de salud. La enfermera aprende sobre los valores y las creencias comunitarias incluyendo las influencias culturales y espirituales sobre la salud; este aprendizaje le permite conocer la capacidad de la familia para atender a sus integrantes; igualmente, aporta su experiencia a la familia, el conocimiento y las habilidades, y el poder para cuidar de si mismos. Ahora bien, una valoración a la familia puede revelar un numero alarmante de personas que han padecido la enfermedades cerebro vascular, donde los familiares desconocen que tipo de cuidados deben realizarles para prevenir complicaciones y puedan mejorar su estado de salud.

Por ello, las intervenciones de prevención por parte de la enfermera deben estar relacionadas con estrategias educativas que le permitan a la familia apropiarse del conocimiento para alcanzar los objetivos de salud. Estas intervenciones favorecen la valoración sistemática de las fortalezas, las necesidades, los problemas de la salud y las expectativas de los familiares y de los enfermos con ECV. Allí, radica la validez del conocimiento de parte de la enfermera, ya que debe saber que la enfermedad cerebro-vascular, corresponde a una alteración de la irrigación sanguínea del encéfalo, bien sea de índole isquémico o bien hemorrágico, que provoca una abolición temporal o definitiva de las funciones neurológicas de la zona afectada y da lugar a un cuadro clínico denominado ictus o apoplejía, con pérdida de la consciencia, parálisis, trastornos del lenguaje, entre otras complicaciones.

Otro punto a conocer, son las manifestaciones, evolución y secuelas que varían de un caso a otro, y se deben a la privación de oxígeno consecuente a la isquemia, a la compresión de las estructuras encefálicas por ocupación o edema, o a la dislaceración del tejido nervioso en el caso de un accidente hemorrágico. La enfermedad puede tener un origen extracraneal o bien intracraneal, que obedece esencialmente a tres mecanismos de producción: Trombosis cerebral, embolia cerebral y hemorragia cerebral. En este sentido, la asistencia durante la fase aguda va encaminada a la prevención de las complicaciones, derivadas como a la inmovilidad y dependencia asociada, así como a la pérdida de funcionalismo por los déficits locales. En esta fase, será necesaria una valoración frecuente del estado general del paciente, tanto a nivel neurológico, como físico y psicológico.

Por tanto, la enfermera y enfermero debe en primer lugar evaluar con preguntas si la persona está orientada personal, temporal y espacialmente; también debe valorar la capacidad del paciente de seguir instrucciones sencillas; todo ello debido a que la enfermedad cerebro vascular suele alterar la memoria reciente y remota, la capacidad de atención, la percepción y la orientación. Igualmente, se debe constatar si se ha producido algún cambio empeoramiento o fluctuación; si existen diferencias entre las extremidades del lado derecho e izquierdo o entre miembros superiores e inferiores, valorando el tono muscular para averiguar si hay rigidez, espasticidad o flaccidez. Es también importante valorar el grado de afectación de los pares craneales: Si hay diplopía (visión doble), visión borrosa, merma de los campos visuales (visión tubular, ceguera monocular, hemianopsia homónima o heterónima). Valorar si hay afectación de la deglución y el habla.

No menos importante, es valorar la sensibilidad y la percepción ya que suelen estar mermadas a menudo; ello es significativo ya que determina si ha perdido su capacidad para detectar temperaturas extremas y el dolor, el tamaño y reactividad pupilar, y si existe irritación meníngea debido a la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo; la valoración de tal irritación incluye la cefaléa, la rigidez de nuca, la febrícula, la irritabilidad, la inquietud y las convulsiones. Ahora bien, el escenario que seleccione para la investigación es la Unidad de Medicina interna del Hospital Central de Maracay; este es un centro asistencial con un trayecto extenso en lo que se refiere al cuidado general de los ciudadanos y ciudadanas que confluyen en su entorno y de otras localidades del país.

La disposición por estudiar esta problemática, fue dada posterior a un proceso de observación, que me permitió seguidamente la recolección de la información con el propósito de estar al tanto del conocimiento que tienen los familiares acerca de los cuidados que debe realizarle al enfermo en el hogar después de superar la crisis del ECV; ya que tanto las usuarias y usuarios como los familiares deben saber acerca del perfil de vida que corresponde al enfermo una vez que se le diagnostica la enfermedad cerebrovascular, ahora bien, durante la hospitalización del enfermo en el centro de salud seleccionado, no se evidencian estrategias educativas protocolizadas que ayuden a informar a los usuarios y sus familiares respecto a las complicaciones de la enfermedad cerebro-vascular.

A este respecto, cito a Arenas, (2003) quien refiere que, las acciones educativas son las que informan, motivan y ayudan a la población a mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugnan los cambios ambientales necesarios para facilitar estos objetivos y dirige la información profesional y la investigación de los mismos. De allí que como enfermera considero que educar para la salud facilita al núcleo familiar sobrellevar la enfermedad de uno de sus integrantes ampliando la fe y la expectativa de vida que deben tener una vez iniciada el padecimiento; teniendo la convicción de que las acciones educativas ayudan a promover cambios ambientales y a capacitar al individuo para que pueda participar en la toma de decisiones acertadas de su propia vida y de su entorno.

En este sentido, la enfermera y enfermero debe trasmitir la información a las familias con el fin de que disminuyan las posteriores complicaciones en el paciente que ha padecido la enfermedades cerebro vasculares; ahora bien mi concepción acerca de la promoción de la salud, coincide con el concepto de Pérez (2006) cuando señala que son “las acciones orientadas a reducir la enfermedad especifica” (p.596); Por lo tanto, la promoción de la salud, tiene su base en la actividad educativa que le permite al individuo ejercer un mayor control sobre los estilos de vida, alcanzando un estado apropiado de bienestar, logrando cambios o adaptándose al medio ambiente.

Es por ello, que en diálogo informal, con los participantes de esta investigación, hago referencia a estrategias educativas con la finalidad de trasmitir conocimientos relacionados con el tema a usuarios y familiares; que le permitan prevenir las secuelas de esta enfermedad. Es necesario mencionar que en el Hospital Central de Maracay, las consultas por enfermedades cerebro vasculares se han incrementado vertiginosamente en comparación con los años anteriores demostrado por estadísticas realizadas en el departamento de registro y control, donde certifican que en diferentes áreas como emergencia adulto, unidad de terapia intensiva y servicio de medicina piso 8 durante los años 2002-2005 reportan un 50% de reingresos de usuarios por complicaciones de esta afección. Por otro lado, es alarmante que la mayoría de los familiares de usuarios ingresados con dicha patología, posean poca información en cuanto a las acciones y cuidados que deben realizar al momento del egreso de su familiar para evitar las ya mencionadas complicaciones.

La situación planteada es motivo de reflexión, y considero ineludible instaurar un esquema básico donde se informe a los familiares de los pacientes acerca de los cuidados y la forma de ejecutarles antes del egreso de este centro de salud, con la finalidad principal de reforzar las potencialidades cognitivas de las familias. Ahora bien, los cuidados de enfermería tienen una extensión social y una dimensión de desarrollo de las personas, y cualquier actividad que realice durante su ejercicio profesional debe estar orientada al cuidado de la salud de las personas a través de la promoción de la salud y calidad de vida, la prevención de la enfermedad, la participación en su tratamiento, la readaptación en todas las etapas de su ciclo vital, para así elevar el nivel de bienestar físico, mental, social y espiritual y del ser humano.

A partir del punto de vista Axiológico, se tuvo como propósito situar la práctica de la enfermera en un contexto moral y ético donde proporcione el cuidado a la persona enferma con plenitud y normalidad ejerciendo las facultades intelectuales, conocidas bajo los nombres de: percepción concepción, reflexión, imaginación y razón; conceptos que se cultivan con la educación. En mi condición de investigadora contextualizo el estudio en el paradigma cualitativo con una perspectiva fenomenológica, ya que me permite un acercamiento con los familiares y percibir su propia vivencia respecto al tema. En la actualidad, se requiere de enfermeras que puedan contribuir con respuestas de impacto a los principales problemas de salud y, por ende mejorar la calidad de vida humana, mediante acciones integradoras que ayuden a las familias a adquirir el conocimiento, la compresión y captar el sentido directo de un fenómeno que viven días tras días como es atender a una persona después de un episodio de enfermedad cerebro vascular.

Por tanto, la enfermería es considerada como un conjunto de actividades profesionales con un cuerpo de conocimientos científicos propios, desarrollados dentro de un marco conceptual destinados a promover la adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de salud óptimo que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de la sociedad; aunado a ello, una enfermera/o es un profesional que ha terminado los estudios básicos de enfermería y que está capacitada y autorizada para asumir en su país y en otros, la responsabilidad de los servicios de enfermería que exigen el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia a los enfermos.

En relación con el estudio se puede decir que una vez que como investigadora doy a conocer la temática, las familias estudiadas pueden comprender la importancia del conocimiento en lo relativo a las complicaciones de la enfermedad cerebro-vascular. Una vez descrita la problemática, planteo las siguientes interrogantes: ¿Qué conocimiento tienen las familias acerca de los cuidados de la enfermedad cerebrovascular? ¿Cómo perciben los familiares la instrucción que le ofrece la enfermera para cuidar al enfermo luego de una enfermedad cerebrovascular (ECV)? ¿Se fundamenta la educación que ofrece la enfermera a los familiares en la prevención de complicaciones de la enfermedad cerebrovascular (ECV)?

Propósitos de la Investigación

Develar la visión epistémica que tienen las familias respecto a los cuidados de la enfermedad cerebrovascular.

Interpretar el significado que confieren los familiares a la instrucción para el cuidado al enfermo posterior al padecimiento de la enfermedad cerebrovascular.

Fundamentar la dimensión educativa de las enfermeras en las familias para prevenir complicaciones de la enfermedad cerebro-vascular.

Importancia del estudio

Para alcanzar el objetivo, las actividades deben estar dirigidas hacia la educación del enfermo y familiar, informando acerca de acciones de prevención de consecuencias neurológicas, tratamiento, nuevo episodio y promoción de una efectiva rehabilitación. Este estudio desde el punto de vista práctico, serviría a la enfermera porque aportaría las bases filosóficas y cognitivas para darle direccionalidad a la práctica preservando el concepto del hombre humano extendiendo una relación de ayuda cierta que implica coherencia, empatía, calidez, e información segura durante la rehabilitación alcanzando reducir los factores estresantes y asumir el tratamiento como un asunto ineludible para recobrar la energía.

Es por ello, que el propósito trascendental de la investigación se traslada hacia un aporte epistémico- gnoseológico, ya que con una práctica de enfermería con pleno conocimiento disminuirían las intranquilidades en los familiares y por ende se reducirían las posibles complicaciones y recaídas en los usuarios. En lo referente al escenario seleccionado para el estudio, la Unidad de Medicina Interna del Hospital Central de Maracay, se beneficiaría porque a superior desarrollo cognitivo acerca del tratamiento y posterior rehabilitación de parte de los enfermos y familiares, menos complicaciones se presentarían en los mismos, y mayor sería la disponibilidad de los recursos humanos y materiales, puesto que si un usuario no presenta complicaciones disminuiría el uso de insumos medico-quirúrgicos, es decir, se reducirían los costos.

De igual manera, el estudio serviría de antecedentes a futuras investigaciones desde el punto de vista teórico – referencial. Para la autora, le permitiría fortalecer las aptitudes en el manejo, cuidado y orientación que se les proporciona al usuario y familiares durante las fases agudas, y rehabilitadora del enfermo con accidente cerebro-vascular. Dicho de otra manera, la enfermera se puede poner en contacto con el paciente y su familiar para obtener la información acerca del mismo

AVANCE II

SUSTENTANDO LA INVESTIGACIÓN

En este avance se exponen algunos referentes teóricos que se han hecho hasta el momento con respecto al fenómeno en estudio que dan sustento a esta investigación y guarda relación con enfoques y métodos, conclusiones e interpretaciones teóricas a que se llegaron. Por ello, en la investigación se hace ineludible citar algunos autores que han estudiado la problemática planteada entre ellos se señala a:

Medina, y Reyes, (2000) en una investigación que tuvo como titulo Enfermedades cerebrovasculares: Un reto en la atención de enfermería. Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 17 pacientes afectados por las diferentes formas clínicas de enfermedad cerebrovascular, atendidos en el Policlínico Rural de Ramón de Guaninao, perteneciente al municipio de Palma Soriano, durante el 2000. Al respecto se analizaron la aplicación y evaluación del Proceso de Atención de Enfermería, las funciones de este personal y la influencia de dicho proceder en la evolución general de los integrantes de la casuística.

Entre los resultados fundamentales sobresalieron el predominio de la afección, sobre todo de carácter isquémico, en hombres mestizos de 65 años y más, así como la existencia de dificultades en la confección del mencionado proceso, que solo se efectuó a un reducido número de pacientes y no siempre de la mejor manera posible. Se realizó un estudio descriptivo y transversal de los 17 pacientes que padecían algún tipo de enfermedad cerebrovascular, diagnosticados en la atención secundaria de salud (atención hospitalaria) y cuya residencia se encuentra en los límites territoriales establecidos para el área de salud Ramón de Guaninao.

Los datos de la investigación se recopilaron mediante encuestas confeccionadas por la Comisión Municipal a los efectos y aplicadas a los familiares responsables del cuidado del paciente en las etapas agudas y de convalecencia de la enfermedad, por personal capacitado, encargado de la atención y seguimiento de estos enfermos en el área de salud, con lo cual se disminuía el sesgo de información y se garantizaba que la obtenida fuese cualitativa y cuantitativamente confiable.

Las variables utilizadas fueron: (1), Edad: 50-59; 60-64 y 65 y más. (2), Sexo (3), Color de la piel (4), Tipo de enfermedad cerebrovascular (5), Aplicación del proceso de atención de enfermería. (6), Evaluación del proceso de atención de enfermería. (7), Evolución general de los pacientes. En esta serie predominaron los pacientes del sexo masculino, con 10 (58,8%), en relación con el femenino (7, para 41,2%), así como también los que tenían 65 años y más en casi la mitad de la casuística (tabla 1). En cuanto al color de la piel, y como era lógico esperar por la composición étnica de nuestra población, primaron los mestizos (9, para 52,5%), seguidos de los blancos (4, para 23,6%) y negros (2, para 11,9%).

Dentro del mismo contexto, Ferrer, y Miranda, (2002); en un trabajo titulado Acciones de enfermería en pacientes con afecciones cerebrovasculares. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal en el Servicio de Cerebrovascular del Hospital Clinicoquirúrgico Docente Provincial “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo” de Santiago de Cuba durante 1996, cuyo universo estuvo constituido por 522 enfermos, de los cuales se tomó una muestra al azar de 200 casos, con el propósito de exponer la importancia de las acciones de enfermería en pacientes con enfermedades cerebrovasculares, entre otras variables de interés. Con esta finalidad se revisaron las historias clínicas de las que se obtuvo la información necesaria, que fue procesada de forma manual.

Los pacientes más afectados se hallaban comprendidos entre los 56 y 65 años, con predominio del sexo femenino. Según la clasificación diagnóstica de los accidentes vascular encefálico, la mayor frecuencia correspondió a los isquémicos, en los que también se registró la mortalidad más baja. La labor de la enfermera en estrecha coordinación con el equipo de salud resultó fundamental en los diferentes tipos de rehabilitación que se aplica a estos enfermos. El universo estuvo constituido por 522 enfermos, de los cuales se tomó una muestra al azar de 200 casos, de cuyas historias clínicas se extrajeron los siguientes datos: edad, sexo, clasificación según el tipo de accidente vascular encefálico, diagnóstico, rehabilitación, acciones de enfermería y estado al egreso, los que se plasmaron en una sábana de vaciamiento y se cuantificaron por el método porcentual. Los resultados se expusieron en tablas estadísticas.

Por su parte, Sobarzo Gavilán (2006) en su trabajo titulado: Estudio de Calidad de Vida en Pacientes con Accidente Cerebrovascular Isquémico. La Calidad de Vida engloba una serie de conceptos difíciles de aunar para una medición cuantitativa y cualitativa, es por esto que los esfuerzos por medir dicha condición se han enfocado a la elaboración de test específicos que permitan la agrupación de componentes físicos y mentales con directa relación a la Calidad de Vida. El propósito de este estudio es analizar la Calidad de Vida mediante un test de valoración de dichas cualidades, SF-36 V.2, en 59 sujetos atendidos en los servicios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, entre Enero del 2003 y Diciembre del 2003.

Los resultados de la encuesta se utilizaron para obtener un puntaje tanto de un componente físico como mental de la Calidad de Vida actual de los pacientes y relacionarlo a los factores de riesgo presentes al momento de diagnosticar accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Al realizar el cuestionario SF-36 V.2 se incluyeron preguntas que vinculan directamente la CV actual a las secuelas desarrolladas producto del accidente cerebrovascular (ACV). De los puntajes promedios obtenidos en todos los ítems, podemos concluir que los hombres alcanzan mayor puntaje promedio en la encuesta SF-36 V.2 que las mujeres. Sólo en los ítem DC (dolor corporal) con una significancia de 0.009, SG (salud general) con una significancia de 0.045 y RE (rol emocional) con una significancia de 0.026 las diferencias son estadísticamente significativas; por lo tanto el grupo mujeres presenta una disminución en su calidad de vida mayor durante el tercer año de alta hospitalaria respecto de los hombres, acentuándose en el componente dolor corporal, salud general y rol emocional. En conclusión, un alto porcentaje (86.4%) de los sujetos que han presentado un ECV isquémico durante el año 2003, refieren algún grado de secuelas sean estas a nivel físico y/o mental, e independiente que la relación con sus factores de riesgo al momento del evento isquémico sea o no estadísticamente significativa, poseen en todos los ítem de la encuesta SF-36 V.2 un puntaje menor que aquellos que refirieron no tener secuelas.

Seguidamente cito a Loayza, Dávila, Monteza, y Cienfuegos, (2006) en trabajo titulado Rompiendo Paradigmas: Desde la Concepción del Proceso de Atención de Enfermería al Proceso de Cuidar. La presente investigación cualitativa, con enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP), OPS/OMS (1999) propone intervenir de forma integral e integradora en la concepción del proceso de enfermería de las estudiantes de la escuela de enfermería-USAT con la finalidad de humanizar sus cuidados. Los objetivos de la investigación fueron: Analizar, discutir y modificar la concepción del Proceso de Atención de Enfermería al proceso de cuidar, desde el paradigma de transformación, en estudiantes de la asignatura de cuidados de enfermería al adulto y anciano I. El marco conceptual fue sustentado por B. Kossier (1999) para Proceso de Enfermería; Waldow (1998), en cuidar/cuidado; Paradigmas en enfermería por S. Kerouác (1996).

Los sujetos en la investigación: 17 estudiantes. Las técnicas de recolección de datos fueron grupos focales, entrevista abierta a profundidad, observación participante. El tratamiento de datos se realizó con análisis temático y documental de los informes de PCE. Teniendo como resultados: momento pre-reflexivo: Creían que la diferencia entre PAE Y PCE radicaba en un cambio de denominación. Su concepción de los conceptos meta paradigmáticos pertenecían al paradigma de categorización e integración. En el momento reflexivo, establecen diferencias entre el PAE y el PCE, basado en la implicancia personal que tiene, de un simple dar, hacia un darse. En el momento post reflexivo reconocen que el paso del PAE al PCE implica una revolución paradigmática, modificando sus conceptos meta paradigmáticos, logrando concebirlos a la luz del paradigma de transformación. Se modificó la concepción de enfermería desde el paradigma de trasformación. Se respetaron los principios éticos.

Para finalizar cito a Ortega, (2008), en un Del mito de la inmortalidad al paradigma emergente del cuidado de la vida humana. Señala la autora que hurgar en el pensamiento del ser humano en relación con el cuidado de la vida desde sus orígenes, me ha permitido comprender como este pensamiento ha ido evolucionando de acuerdo al contexto sociocultural e histórico donde este se ha encontrado inmerso. A pesar de que el conocimiento científico reemplazó al mito, estos todavía se encuentran en el inconsciente colectivo de las culturas como una marca genética social que ha ido guardando de generación en generación esta memoria arcaica. La creencia de la inmortalidad ha estado y estará presente en el pensamiento humano a pesar de que se está consciente de que la vida humana en la tierra es finita y que la misma tierra que acobija todos los seres vivos también es mortal.

Los avances en el pensamiento científico desde Hipócrates hasta nuestros días han demostrado que el objetivo último es la búsqueda de las causas de las cosas, pretendiendo de esta manera dominar la naturaleza, sin importar la repercusión que se tenga sobre la vida como esencia del hombre. El ser humano y lo más sagrado su vida, ha sido reducido y fragmentado, y con esto cosificado. El ser humano fue objetivizado en dos cosas: cuerpo y mente y la vida quedó reducido sólo a lo biológico.

Un nuevo pensamiento emerge con una visión del ser humano como ente holístico, caracterizado mas allá de la suma del cuerpo y mente, es el hombre cuerpo-mente-espíritu en una relación integralizadora que cambia completamente el concepto de salud y enfermedad, por una posición diferente ante la vida, un paradigma que rompe la estructura del pensamiento cartesiano, que confronta la memoria arcaica y moderna de la inmortalidad, estoy hablando del cuidado de la vida humana dentro de un enfoque fenomenológico existencial, donde la salud es vista como la fuerza de vivir la vida como se presenta, alegre y trabajosa, saludable y enferma, limitada y abierta o ilimitada después de la muerte. Es una postura ante la vida, no depende de una clase social en particular, depende de una actitud positiva ante la vida, la enfermedad, el sufrimiento y ante la muerte misma.

Constructos Teóricos

Extrínsecamente del conocimiento empírico la investigación también requiere de conocimiento teórico concentrado en las bases teóricas. Hurtado y Toro (2001), hacen mención a que “constituyen un conjunto de ideas generalmente ya conocidas en una disciplina, que permiten organizar los datos, para lograr que de ellas puedan desprenderse nuevos conocimientos” (p. 96). Por ende que las teorías son esenciales para el desarrollo del estudio en su propósito de brindar conocimientos previos en pro de la generación de nuevos conocimientos que a su vez permitan una mejor comprensión del fenómeno. Tradicionalmente, la enfermera ha estado implicada con la provisión de cuidados a los individuos.

Como investigadora considero que la manera como la enfermera(o) concibe a los seres humanos influye directamente en el modo en que se proporciona el cuidado al cliente individual. En los primeros tiempos de la enfermería, la persona se consideraba a partir del modelo médico como el paciente con una disfunción de acordada parte del cuerpo del paciente; la enfermera y enfermero se refiere a menudo como el “hombre con infarto del miocardio” o “la mujer con perforación del apéndice”. El concepto orientado médicamente se centraba en la disfunción física de la persona, como resultado, el cuidado de enfermería se centraba en ayudar al médico a reparar la disfunción del paciente.

Después se fue viendo a la gente en función de su enfermedad, psique y espíritu. El cuidado de enfermería seguía concentrándose en los aspectos físicos del cuidado, pero se ponía atención a las necesidades psicológicas y espirituales del paciente. El hombre no se percibía holísticamente, sino de una manera fragmentada; hoy, muchas enfermeras tienen un concepto holístico de la gente como seres humanos completos más que como partes fragmentadas. Este concepto considera todas las dimensiones del individuo, en consecuencia el modo como se provee el cuidado de enfermería es diferente. El concepto holístico es compatible con la teoría general de sistemas según la cual el todo es más grande que la suma de sus partes. Las personas se consideran segmentos interrelacionadas, interactuantes e interdependientes de redes sociales significativas.

Mis reflexiones me llevan a pensar que dentro de la apreciación holística, el individuo asume una responsabilidad mayor por el "sí mismo" incluido el cuidado de su salud, se considera que un estado de salud individual es consecuencia de las elecciones que se hacen en la vida la salud holística es el funcionamiento completo de las dimensiones físicas-mentales-sociales-espirituales. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha dado una transformación en la imagen de la enfermería y ha redundado en un reposicionamiento de su rol dentro del ámbito sanitario. Igualmente, ampliando la imagen del hombre, ha reforzado la necesidad de un abordaje holístico del mismo, que exige por tanto, la presencia de un equipo multi e interdisciplinario. Es así como en la evolución histórica de la enfermería se puede mencionar que en la década de los 50 surgen las teorías de enfermería con base filosófica que intentan explicar los diversos fenómenos que implica el cuidado profesional como el foco principal de la profesión.

Enfermedad Cerebrovascular:

De acuerdo a Castillo (2000), las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen una de las primeras líneas de trabajo del Ministerio de Salud Pública, con el propósito de reducir la mortalidad por tales afecciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se realizan, los accidentes vasculares encefálicos (AVE) aparecen entre las principales causas de muerte, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Los procesos cerebrovasculares predominan entre las personas de 50 años o más, grupo poblacional que se incrementa continuamente en todas las regiones del planeta. Con los adelantos científico-técnicos, los programas de salud y el perfeccionamiento de los servicios que se dedican al cuidado de estos pacientes, se ha logrado una disminución de las cifras de morbilidad y mortalidad por esta causa.

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) comprenden un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro con la consecuente afectación, de forma transitoria o permanente, de la función de una región generalizada del cerebro o de una zona pequeña o focal. La ECV trae como consecuencia procesos isquémicos o hemorrágicos, causando o no la subsecuente aparición de sintomatología y/o secuelas neurológicas. La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular.

Epidemiología

De acuerdo a Pacheco Rodríguez (2001). Las enfermedades cerebrovasculares ocupan el tercer lugar como causa de muerte en el mundo occidental, después de la cardiopatía isquémica y el cáncer, y la primera causa de invalidez en personas adultas mayores de 65 años. Cuando menos la mitad de todos los pacientes neurológicos, en términos generales, tienen algún tipo de enfermedad de esta índole. De todas las causas de enfermedad cerebrovascular, la isquemia cerebral es la entidad más incidente y prevalente entre todas las enfermedades cerebrovasculares.

Factores de riesgo

Modificables: Es necesario tener en cuenta la prevención de éstas para su tratamiento oportuno.

- Hipertensión arterial

- Diabetes

- Hipercolesterolemia

- Obesidad y sedentarismo

- Consumo de licor, tabaquismo y drogas adictivas

- Anticonceptivos orales

- No modificables

- Edad

- Sexo

- Raza

- Elementos genéticos

Clasificación

Isquémica - según la evolución:

Accidente isquémico transitorio (AIT). Es cuando los síntomas de la focalidad neurológica se recuperan en menos de 24 horas sin secuelas, de inicio súbito que por lo general dura menos de 15 minutos.

Déficit isquémico neurológico reversible (RIND). Es cuando la duración del déficit persiste por más de 24 h, pero los síntomas desaparecen en un plazo de 7 - 21 días, sin secuelas.

Accidente cerebrovascular (ACV) establecido: el déficit neurológico de origen vascular persiste y no se modifica por más de tres semanas desde su instauración y deja secuelas.

Accidente cerebrovascular (ACV) estable: el déficit neurológico persiste sin modificaciones por 24 horas (en los casos de origen carotídeo) o 72 horas (en los casos de origen vertebrobasilares), pudiendo luego evolucionar hacia un RIND o accidente cerebrovascular (ACV) establecido.

Accidente cerebrovascular (ACV) en evolución o progresivo: la focalidad neurológica aumenta y el cuadro empeora o aparece nueva clínica en 24-48 horas.

Accidente cerebrovascular (ACV) con tendencia a la mejoría o secuelas mínimas: son casos con un curso regresivo de modo que la recuperación al cabo de 3 semanas es mayor al 80%.

La clasificación según el mecanismo suele ser de tipo isquémico o hemorrágico:

Isquémico (85% de los casos)

Trombótico

Infarto lacunar: oclusión de vasos cerebrales pequeños ocluyendo la irrigación sanguínea de un volumen pequeño de tejido cerebral.

Infarto de un gran vaso sanguíneo

Embólico

Cardioembólico: la embolia proviene del corazón, con frecuencia, de la aurícula cardíaca.

Arteria-arteria

Criptogénico: la oclusión de un vaso intracraneal sin causa aparente.13

De otras causas

Hemorrágico

Intraparenquimatoso

Subdural

Epidural

Subaracnoideo

Fisiopatología

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) es aproximadamente 15-20% del gasto cardiaco total, de 550 - 750 ml de sangre por cada Kg de tejido por minuto. La disminución o interrupción del flujo sanguíneo cerebral produce en el parénquima cerebral daño celular y funcional que empeora con el transcurrir del tiempo.

Penumbra isquémica:

En el tejido cerebral donde ocurre la isquemia resultado de la disminución del flujo sanguíneo cerebral (FSC), se distinguen dos zonas: Un núcleo isquémico de isquemia intensa: A los 10 segundos de isquemia se aprecia pérdida de la actividad eléctrica neuronal por alteraciones en los potenciales de membrana notable en el electroencefalograma (EEG). A los 30 segundos se observa fallo de la bomba sodio-potasio con alteraciones en el flujo iónico y desequilibrio osmótico con pérdida de la función neuronal y edema citotóxico. Al cabo de 1 minuto y por el predominio de la glucólisis anaeróbico, aumenta a niveles letales la concentración de ácido láctico y los mediadores de la cascada isquémica. Después de 5 minutos se aprecian cambios irreversibles en los orgánulos intracelulares y muerte neuronal.

Rodeando a este núcleo isquémico evoluciona la llamada penumbra isquémica donde el efecto de la disminución en el flujo sanguíneo cerebral, el cual ha descendido a niveles críticos alrededor de 15 a 20 mL/100 g/min, no ha afectado la viabilidad celular. La extensión del área de penumbra depende del mejor o peor funcionamiento de la circulación colateral.

Vulnerabilidad celular

Las neuronas más sensibles a la isquemia son las células de la corteza cerebral, del hipocampo, el cuerpo estriado y las células de Purkinje del cerebelo. De las neuroglías, se afecta primero los oligodendrocitos, los astrocitos (gliosis reactiva) y por último la microglía. Las células del endotelio vascular son las últimas en ser afectadas.

Factores de influencia

Ciertos factores participan en el daño cerebral progresivo, como el calcio, acidosis láctica, radicales libres, glutamato, el factor de adhesión plaquetaria y la descripción genética del individuo. El daño por isquemia cerebral se verá mayor o menor dependiendo también de:

El estado del flujo sanguíneo cerebral regional;

El tiempo que dura la oclusión vascular;

El funcionamiento de la circulación colateral;

El grado de vulnerabilidad celular frente a la isquemia;

La presencia de sustancias vasoactivas como ácidos grasos y radicales libres en la zona afectada;

Hiperglicemia;

Hipertermia;

Los valores de la tensión arterial;

El grado de hipoxia

Tratamiento

Medidas generales de socorro vital y control de la homeostasis interna Recanalización precoz de la arteria obstruida (ventana de reperfusión) Recuperación del tejido cerebral metabólicamente comprometido (ventana de neuroprotección). En lo que respecta a la enfermera y enfermero que atiende a estos pacientes debo señalar que estos desempeña una labor fundamental, igual que los terapistas y rehabilitadores, así como la familia todo ello en estrecha coordinación con el equipo de salud. Motivada por el quehacer diario con estos enfermos en la esfera de la curación, rehabilitación y promoción de salud, me propuse realizar este trabajo, con el objetivo de develar el significado que confieren los familiares a la instrucción para el cuidado al enfermo posterior al padecimiento de la enfermedad cerebrovascular.

En este sentido, la investigación es importante porque se intenta comprender las teorías que utilizan las enfermeras (os) en el proceso de cuidado de la salud; por lo tanto, la teoría generada ayudaría a fortalecer el proceso de aprendizaje de los familiares proporcionando nuevas oportunidades de asistir al cuidado de su enfermo. De la misma manera debo señalar que el ejercicio profesional de la enfermería está fundamentado en una transacción de cuidados a través de los factores cuidativos para trascender en el tiempo mediante la imaginación creativa, la visualización y la autoprotección incrementando la información para el cuidado de la salud.

Este entramado teórico está relacionado con el aprendizaje significativo. La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje parte del hecho de que la enfermera hace accesible a los familiares aspectos de la información que son fundamentales para su desarrollo de estrategias con miras al cuidado del enfermo no solo en el ámbito cognitivo, la educación es el motor para el desarrollo globalmente entendido, supone incluir capacidades cognitivas, formando parte de un consenso ya en relación al carácter activo del aprendizaje, que es fruto de una construcción personal, pero en la que interviene no solo el sujeto que aprende, los otros propios son pieza imprescindibles para esa construcción personal; se construye pero se enseña y se aprende a construir.

Bases Legales

Ballestrini, M (1998) indica que las bases legales reflejan “la distancias existentes entre las elaboraciones resumidas en el contenido del concepto y los hechos empíricos referidos” (p. 68); es decir, el basamento legal se aplicará con la finalidad de establecer el soporte de las interpretaciones de los contenidos tratados ajustados a los lineamientos planteados en la constitución, leyes, decretos, y demás recurso legales en una determinada área. La presente investigación, tiene sus bases legales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); en su artículo 103 reza:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. (P. 34)

El estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular. La construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Si se presta atención a la problemática estudiada desde el punto de vista legal, hay que mencionar también, La Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería (2005), en su artículo 2, la cual reza en su propendio 1, refiere:

El cuidado de la salud del individuo, familia, y comunidad, tomando en cuenta la promoción de la salud y calidad de vida, la prevención de la enfermedad y la participación de su tratamiento, incluyendo la rehabilitación de la persona independientemente de la etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentre, debiendo mantener al máximo, el bienestar físico, mental, social, y espiritual del ser humano” (p. 1).

Este artículo a criterio de la autora, describe de forma clara la responsabilidad que tiene la enfermera para promocionar la salud de los usuarios; cuando se evidencia que en Aragua; en el Hospital Central de Maracay, existe una morbilidad significativa de pacientes con hipertensión arterial para el año 2008, la cual se registra en el Departamento Estadístico de este centro de salud.

AVANCE III

MARCO EPISTEMOLÓGICO

El estudio se realizo bajo la matriz epistémica postpositivista porque el momento actual nos reclama otra forma de conocer y una capacidad distinta para abordar los diferentes problemas. Esta corriente se inicia a finales del siglo XIX alcanzando su pleno desarrollo entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Asimismo, esta orientación postpositivista hace un rescate del sujeto investigador y su importancia, reconoce que el investigador en el proceso de producción del conocimiento involucra su formación previa, sus valores, creencias, interés e ideales, trasfondo que le da sentido y significado a lo observado.

En esta perspectiva, la relación del sujeto investigador y el objeto de estudio esta influenciada por muchos factores: psicológicos, biológicos y culturales todos ellos y sobre todo los culturales influyen la conceptualización que se hace del fenómeno de estudio y en la medida que se conforman las diferentes perspectivas generadas se puede lograr un consenso y llegar a una validez intersubjetiva. Así, (Leal, 2005, p. 95) decía “abordamos al mundo sistemáticamente cuando intentamos verlo a través de los ojos del otro”, en otras palabras, se pretende evidenciar lo limitado e ilusorio de nuestras percepciones para ser presentadas como verdaderas, de allí que para el postpositivismo, el conocimiento se considera como el resultado de una interacción, de una dialéctica entre el sujeto conocedor y el objeto conocido visto desde diferentes perspectivas.

Vistas las cosas así, el paradigma utilizado entendido este como una manera de observar el mundo, de explicar y comprender la realidad, fue el Cualitativo por ser interpretativo, holístico, humanista, centrada en la indagación de los hechos, permitiéndome como investigadora desarrollar conceptos, contrastar, comparar y analizar. En este marco se pretende develar las estructuras significativas internas en las familias que tienen en su seno familiar a alguna persona que presento la enfermedad cerebrovascular, y partiendo de su experiencia buscar comprender la importancia que asignan a los cuidados para prevenir complicaciones.

De allí púes, el método abordado se hace desde el mundo de la Fenomenología, esta, como ciencia rigurosa fue impulsada por Edmund Husserl (1913), como una crítica de hacer ciencia, el decía que bajo la forma de la ciencia moderna, el saber racional olvida al sujeto y se separa de el, de la sensibilidad, del espíritu y del mundo de la vida (Leal, 2005). Esta corriente hace énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva, de manera que el fenómeno es observado desde adentro del sujeto de estudio, se busca la esencia en su conciencia, es la vuelta al mundo vivido para buscar el significado del fenómeno.

En este proceso Husserl habla del “epojé” que significa desconexión o suspensión de juicios. La conciencia fenomenológica se vuelve espectadora en si misma y capaz de interesarse solamente por el sentido que tiene los fenómenos para el sujeto en estudio, esta reducción fenomenológica permite poner al mundo entre paréntesis. (Leal, J 2005, p.103). En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia; en esta investigación se pretende describir los significados vividos al interior de la conciencia de las familias abordadas desde el Hospital Central de Maracay, cuando su familiar transitaba el período agudo de una enfermedad cerebrovascular.

Supuestos Epistémicos

Epistemología: Sujeto - Objeto: La definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca de un objeto, conseguir un dato o una noticia sobre algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto. Pero no se detiene en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica de todos los campos conocibles. Éste breve repaso de toda la evolución histórica del pensamiento filosófico, nos permite determinar otros dos elementos del concepto esencial de la filosofía. Al primero se conoce con la expresión "concepción del yo"; al segundo se denomina" concepción del universo". La filosofía es ambas cosas: una concepción del yo y una concepción del universo. En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: El sujeto que conoce. El objeto conocido. La operación misma de conocer. El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto.

Dicho de otra manera, el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en posesión de una verdad. En relación con el estudio se puede decir que una vez que como investigadora doy a conocer la temática, la población sujeta a estudio puede comprender la importancia del conocimiento en lo relativo a las complicaciones de la enfermedad cerebro-vascular la educación

Ontología: El ser en cuanto a Ser: El ser como existencia se le suele definir como la ciencia del ente en tanto que ente, es todo aquello que tiene ser; del mismo modo que llamamos estudiante a todo persona que estudia, o amante al que ama, ente es el término que podemos utilizar para referirnos a las cosas en la medida en que éstas poseen ser. Desde este punto de vista las piedras, los animales, las personas, Dios mismo son entes puesto que poseen algún tipo de ser, aunque cada uno a su manera.

Por ello la ontología, es llamada la teoría del ser, es decir, se analiza el ser humano desde su subjetividad, en caso que nos ocupa la investigación me permite estudiar las cualidades cognitivas de los usuarios y familiares en cuanto a la enfermedad y sus complicaciones, y de esta forma poder abordar el tema a través de un programa educativo que tiene como finalidad capacitarlos respecto a la enfermedad.

Gnoseología: Transmisión del conocimiento: Se entiende por Gnoseología la ciencia que estudia el conocimiento en sí mismo, como principio universal contentivo de todos los conocimientos; por tanto, se establece la relación del hombre con el mundo, aquí el ambiente de interacción del investigador con el informante está basado en el respeto, la armonía, un clima de confianza que facilite la libre expresión, un comportamiento empático que le permite trasmitir el conocimiento a usuarios y familiares en lo referido a la enfermedad cerebro vascular y sus complicaciones.

Axiología: Intencionalidad: Busca conocer los intereses, valores éticos, morales, religiosos y culturales de los informantes frente al fenómeno, como expresan los sentimientos las familias y lograr una relación terapéutica que puede ser el desarrollo de la espontaneidad, el cambio, la apertura, la creatividad, la seguridad en uno mismo, la autonomía, tendiendo así a estimular en el individuo la motivación adecuada para lograr la gratificación que él estima como deseable. Puedo considerar entonces que desde la perspectiva axiológica el estudio me sitúa hacia la planificación de cuidados fundamentados en la orientación de usuarios y familiares tomando en cuenta los valores éticos-morales que debe tener el profesional de la salud.

Teleología: Dominio de la razón: Relacionado con la intención; se busca conocer el significado que tiene para las familias aprender cómo realizar los cuidados a la persona posterior a la enfermedad cerebrovascular, para prevenir nuevos episodios y como la enfermera influye en esa importancia educativa; esta conceptualización me permite inferir que las acciones educativas tiene su origen en las observaciones realizadas durante la fase diagnostica, intentando observar las cosas desde la posición de los familiares, el enfermo y de la enfermera desde su marco de referencia interno.

Escenario del Estudio

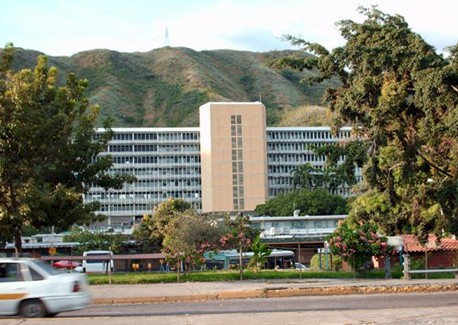

Este trabajo se realizo en Maracay Estado Aragua, el estado se divide en 18 municipios, donde se elige para el estudio el Municipio Girardot capital de Maracay, región que se caracteriza por un vértice económico que reside en la industria, con un empuje en el desarrollo tecnológico y científico a través de los cambios que se han propiciado como son la descentralización del sector salud en el año 1996, con la consecuente transformación de la política sanitaria de la región, creándose como organismo rector la corporación de salud del estado Aragua (CORPOSALUD). En cuanto al hospital seleccionado para realizar esta investigación es el ; es un hospital tipo IV, ubicado al norte de la ciudad, específicamente en la urbanización La Floresta perteneciente al Distrito Sanitario No 1, del Municipio Girardot en el estado Aragua; la Atención medica en este nosocomio comenzó por etapas, el 20 de Noviembre de 1972 comienza a funcionar el servicio ambulatorio, el 8 de Enero de 1973 las consultas por especialidades y a finales del mismo mes comienzan a funcionar las actividades en los restantes servicios.

Este establecimiento sanitario ofrece atención directa a una población aproximada de 543.383 habitantes ubicados en el distrito sanitario integrado por: la ciudad de Maracay, zonas de Ocumare de la Costa, Turmero, Palo Negro y otras ciudades limítrofes del Estado. Por su ubicación, se encuentra en una encrucijada de importantes vías de comunicación; es considerado como un centro asistencial de emergencias con una amplia cobertura, esta constituido por una torre central y seis módulos adjuntos, donde funcionan los servicios externos dividiéndose de la siguiente manera: (1), Modulo de Consultas Externas; con ciertas subdivisiones como son: (Sector a): Servicios generales: cocina, lavandería, comedor. (Sector b): Dirección, Administración y Unidad Sanitaria. (Sector c): Unidad de emergencias medicoquirúrgicas y traumatología. (Sector d): Unidad de radiodiagnóstico, radioterapia y rehabilitación. (Sector e): Farmacia y Banco de Sangra. (Sector f): Consulta de las diferentes especialidades.

En relación con la torre Central, la misma está estructurada por niveles de la siguiente manera: (Nivel sótanos): depósitos, y redes de tuberías. (Nivel Subsótano): instalaciones sanitarias. (Nivel Planta Baja): instalaciones de los sectores A y B. (Nivel Primer piso): Áreas quirúrgicas y Terapia Intensiva. (Nivel Libre): Climatizadores de aire acondicionado central. (Nivel piso 2 y 3): departamento de gineco-obstetricia. (Nivel piso 4 y 5): departamento de pediatría. (Nivel piso 6): departamento de traumatología y neurocirugía. (Nivel piso 7): departamento de cirugía. (Nivel piso 8): departamento de Medicina. También consta de la Emergencia pediátrica, con su terapia neonatal, La Emergencia de Adulto y laboratorios generales y exámenes especiales.

La unidad de análisis es la Unidad de Medicina Interna del Hospital Central de Maracay; unidad que alberga pacientes con diferentes enfermedades y donde están presente todas las especialidades medicas incluyendo áreas de aislamiento para los usuarios con HIV/SIDA; en la actualidad la unidad se encuentra en fase de reconstrucción física; por tanto se está laborando en una sola ala en el piso cinco (5) en la unidad de pediatría laborando con 29 camas para los pacientes.

Hospital Central de Maracay

Informantes Claves

Los participantes claves de este estudio, lo constituyeron una enfermera y una familia de tres miembros que tienen en su núcleo a uno de sus integrantes en situación estable luego de padecer la enfermedad neurológica; siendo esto favorable para la recolección de información. A los informantes mencionados se les informó previamente el trabajo; las familias, expresaron estar de acuerdo y agrado de participar en el mismo. Las familias seleccionadas quedaron constituidas con cuatro integrantes, de los cuales uno de ellos padeció la enfermedad cerebrovascular; también, se selecciono como informante clave una enfermera, a cada uno de ellos se les atribuyo un pseudónimos, con la finalidad de guardar la postura ética durante el desarrollo del estudio, estos pseudónimos fueron.

Informante Enfermera: Rubí: Persona morena, delgada, de estatura baja, ojos color miel, sexo femenino, 36 años de edad, estado civil casada, Tiene 14 años laborando en el Hospital Central de Maracay en el área de medicina interna, piso 5; Nivel de instrucción: TSU en Enfermería. La entrevista se realizó en el área de trabajo, el 28 de enero de 2009.

Informante 2: Familia Aguamarina: Conformada por tres integrantes a quienes se les identificara como A1, A2, y A3. A1 está representada por la usuaria, adulta mayor de 58 años de contextura delgada, cabello largo, atenta, tranquila.

A2, hermana de la usuaria, piel trigueña de contextura mediana, adulta mayor de 52 años de edad mirada triste, A3, representada por la hija de la usuaria adulta joven de 28 años de edad, de piel blanca, contextura mediana, cabello corto luce angustiada. Como resguardo de la información y cumpliendo con la ética como investigadora, fueron atribuidos los seudónimos.

Recolección de La Información

Como principal técnica para la recolección de datos se utilizará la entrevista semiestructurada, refiere Rusque, A. (1999), citado por Serrano es uno de los instrumentos más útiles para una investigación cualitativa. La entrevista es una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto participante, con un determinado propósito. Es una relación que tiene por objeto obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. La entrevista está orientada a recolectar datos que tengan que ver con las percepciones, las actitudes, las concepciones, las opiniones, las experiencias ya vividas, entre otros, del grupo participante en la investigación.

Para la aplicación de esta técnica es imprescindible utilizar la grabación de modo que quede un testimonio de utilidad posterior para el investigador. La entrevista es fundamental para una investigación cualitativa ya que: (1), El entrevistado tiene más posibilidades de expresión, lo cual conlleva a que se pueda entender más sus puntos de vista, actitudes, sentimientos, ideas, etc. (2), Es un medio de hacer investigación o profundidad. (3), Las preguntas ofrecen al investigador un abanico de posibilidades de indagación. Estas posibilidades hacen que la entrevista sea una herramienta más completa pero, parte de su éxito radica en el diseño y formulación de preguntas y en la destreza del investigador para hacer de las respuestas fuente de nuevas interrogantes.

Es aconsejable que quienes realizan la entrevista puedan dar cuenta del contexto por lo cual se requiere de la compañía de un observador en el momento de diligenciar esta técnica respuesta de los detalles que puedan dar significados a la investigación; esto ayudará a obtener información con la mayor exactitud posible. Así mismo, se utilizará la observación participante, ya que este tipo de investigación involucra la interacción social entre el investigador y los informantes durante la cual se recolectan datos de modo sistemático y el diseño de investigación en la observación participante es flexible, antes y durante el proceso, sus rasgos evolucionan a medida que operan, no predefinen la naturaleza de los “casos” escenarios o informantes que habrán de estudiar.

Por consiguiente, las técnicas expuestas me permitirán emprender de manera sistemática a los informantes, permitiéndoles manifestar sus vivencias y sentimientos durante su recuperación, además contribuir con ellos mismos al experimentar un análisis de las circunstancias desde su punto de vista y percepción.

Al respecto, se emplearán como técnica de recolección de información las grabaciones y cuaderno notas tal como lo cita Serrano (2002), refiere que las grabaciones permitirá la recolección de información de forma exacta suministrado por los informantes durante la entrevista, mientras que el cuaderno de notas tal como lo indica su nombre, comprende un diario donde se realizarán los registros de las tareas realizadas e ideas del investigador que luego se plasmarán en el informe final.

Posterior a ello, trascribo la información grabada considerando un tiempo prudencial para hacerlo por cada informante; además, como investigadora, conservaré una postura abierta y flexible al momento de la entrevista.

Fiabilidad y validez

Taylor, S. Y R Bodgan (1990), refiere que la validación y fiabilidad en la investigación cualitativa tiene que ver con el grado de acercamiento existente entre la investigación y la realidad, así como de la pertinencia de las técnicas empleadas. En la recolección de datos, es importante el tiempo y la calidad de la permanencia del investigador en el campo. Su grado de vinculación con el grupo social en estudio, que permitiría la recolección de datos fiables. Estos datos, sujetos a la variabilidad, deben estar expuestos a la vista de todos, siempre visibles, recogidos de diversas fuentes y a través de una combinación de técnicas.

Por ello, en este estudio el análisis de datos se verifica a través de un diálogo permanente entre la investigadora y el grupo social en estudio es decir, la usuaria con enfermedad cerebrovascular (ECV) y su familia, con el fin de captar los significados y constituir el conocimiento a través de sus realidades. Implica la máxima coherencia posible entre los distintos momentos del proceso, para garantizar que no haya un paso en falso, que cada resultado proviene de un momento anterior visible por todos; asimismo, se realiza una revisión de la relación teoría-método, en el sentido de lograr que la teoría explique esos datos específicos, y que esos datos específicos sirvan para revisar (y modificar) la teoría.

Técnicas de análisis de la información

Categorización

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas y al mismo tiempo las más habituales sean la categorización y la codificación. Incluso a veces se ha considerado que el análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este tipo de tareas. Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente.

La categorización, facilita la clasificación de los datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación. La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. La categorización se realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de sentido en un texto registrado por algún medio, por lo tanto es textual y a la vez conceptual. Por lo que es Numérica o simbólica y por consiguiente manipulable según reglas matemáticas, usualmente, estadísticas.

Triangulación

El uso de tres o más perspectivas o diferentes observadores o varias fuentes de datos cualitativos/cuantitativos o estadísticos distintos es llamado el método de triangulación: estudios, perspectivas, investigadores, datos y estadísticos. Tres al menos, es una garantía de fiabilidad o robustez y asimismo sirve para reducir las replicaciones y también suprimir la incertidumbre de un solo método. Un método mixto no es necesariamente un método de triangulación, pues la triada debe ser complementaria o paralela y servir todas ellas para el tipo de resultado preciso.

En el área de investigación social la alusión a la triangulación no es nueva y se asocia con el incremento de validez de un proceso de investigación y con la mitigación de los problemas de sesgo. Sin embargo, quizá debiéramos examinar la triangulación más allá de su aporte en la validación de productos y procesos en la investigación, su aporte más brillante consistiría en hacernos conscientes del carácter complejo, multidimensional y en permanente construcción de la realidad lo que a su vez nos urge a generar nuevas, creativas y complejas para acercarnos a ella.

Ahora bien, el uso de técnicas de triangulación de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo ha gozado de un gran predicamento en la literatura de métodos de investigación social; por ello, en esta investigación la triangulación se efectuara por medio de teorías, que se define como el uso de distintas perspectivas teóricas para analizar un mismo grupo de datos. Está orientada al contraste de hipótesis causales, es evidente que confrontar distintas teorías en un mismo grupo de datos permite una crítica eficiente coherente con el método científico.

AVANCE IV

PRESENTANDO LA INFORMACIÓN

En este capítulo se realizo el proceso de categorización el cual se fundamentó en reducir el volumen de los datos recogidos, codificándolos a través de una clave que agrupaba la información esencial, necesaria, adecuada y útil. Del acumulado de datos ya constituidos se paso a la estandarización, desglosando a partir de ellos lo que se considera más significativo, ilustrativo y que más se repitiera en cuanto a las citas vivas, descritas por los sujetos significantes. Para ello, se mostraron los encuentros con cada una de las informantes en matrices de doble entrada, para luego dar paso a la triangulación de fuentes que consintió en establecer relaciones de comparación entre los sujetos indagados, en función de los diversos tópicos interrogados, con lo que se enriquece el escenario intersubjetivo desde donde se construyeron los significados.

Para realizar esta acción, se estable las relaciones de comparación significativa de lo que dijeron cada uno de los informantes en relación a las categorías y por la otra contrastando las citas vivas, la opinión de la investigadora y la teoría referencial del estudio. En el mismo orden, se incorporo las estructuras particulares por cada informante y la general, allí, se muestran la delimitación de las unidades temáticas, y se describen las categorías seleccionadas. Luego la delimitación del tema central que señala lo expresado por los informantes claves de acuerdo a las categorías recogidas y por ultimo, la expresión en lenguaje científico por el investigador cuidando lo expresado por el informante. Asimismo, un cuadro con la matriz de triangulación que permite la comprensión e interpretación más cercana a la realidad contrastando lo expresado por los informantes, la observación de la investigadora y lo que escriben otros autores respecto al fenómeno, que permiten la validez y fiabilidad.

Categorización de las Entrevistas

Informante: Rubí

Edad: 36 años, Enfermera I

Años de Servicio: 14 años

Fecha: 28/01/2009. Hora: 9:00 PM. Día: miércoles

Lugar: Hospital Central de Maracay, Área de Hospitalización.

1. (Investigadora: (L/V): ¿Qué es para ti una enfermedad cerebro –vascular?

Informante: (Z): Es una patología que se produce a nivel del sistema circulatorio y que genera daños a nivel del sistema nervioso. Y es el resultado de múltiples causas.

2. (Investigadora: (L/V): ¿Crees que las complicaciones derivadas de la enfermedad cerebro vascular se pueden prevenir mediante la educación al familiar que cuida al usuario enfermo?

Informante: (Z): No en su totalidad, pero sí en parte.

3. (Investigadora: (L/V): ¿Por qué no en su totalidad?

Informante: (Z): Porque no podemos cambiar condiciones de vida, pero si estilo de vida; Y la educación es un factor fundamental.

4. (Investigadora: (L/V): ¿Qué es para ti el proceso enseñanza aprendizaje?

Informante: (Z): Es una herramienta mediante la cual impartimos conocimientos, y a su vez, ejecutamos lo que aprendemos. Un elemento muy valioso son las sesiones educativas informales.

5. (Investigadora: (L/V): ¿Consideras tú que la enfermera en la interacción con el usuario muestran elementos del proceso enseñanza aprendizaje?

Informante: (Z): Si hablamos del deber ser, por supuesto que sí; Pero en el campo laboral, debo reconocer que no todo el personal cumple con ello.

6. (Investigadora: (L/V): ¿Te han informado que con el método de investigación cualitativa se pueden establecer estrategias educativas para orientar a los usuarios y familiares sobre la prevención de complicaciones derivadas de la enfermedad cerebro vascular?

Informante: (Z): No me han informado.

7. (Investigadora: (L/V): ¿En la unidad de medicina interna es factible la implementación de estrategias para educar a usuarios y familiares respecto a las complicaciones de la enfermedad cerebrovascular?

Informante: (Z): Considero que sí, sería factible. Si contáramos con mayor recurso humano, en cuanto a cantidad.

8. (Investigadora: (L/V): ¿Mantienes la orientación al usuario y familiar promoviendo información y enseñanza?

Informante: (Z): A manera particular, sí. Considero que esta profesión enmarca un fin de roles y que es posible generar cambios en ese entorno debemos mencionar, al paciente y familiares.