Arritmias especificas del territorio de la unión en imagenes electrocardiograficas.2

Estos extrasístoles suelen estar causados por cardiopatía isquémica, fiebre reumática, infarto de cara anterior disfunción autonómica y digitálicos.

c) Ritmo acelerado de la unión (4)

Es una variante de taquicardia de la unión, lentificada. Es una taquiarritmia cuya frecuencia suele oscilar entre 65 y 100 latidos por minuto. Su comienzo no es brusco, y tampoco lo es su forma de terminación. Los complejos ventriculares tienen dimensiones y morfologías normales y las ondas P son negativas con características propias del punto del territorio de la unión en que fueron originadas, aunque generalmente están inscritas en los complejos QRS o después de estos. Entre sus causas están los fármacos digitálicos y en la evolución del infarto miocárdico. Se ha descrito esta arritmia en pacientes que presentan algún síndrome de pre-excitación. El diagnóstico se puede hacer en las derivaciones electrocardiográficas D2, D3 y VF.

d) Taquicardia paroxística de la unión (5)

Es una de las taquicardias supraventriculares más frecuentes, suele verse después de los 20 años cuando ya se inician algunas alteraciones fisiológicas que facilitan la aparición de estos trastornos; es más común en mujeres que en hombres. Su mecanismo de producción es una reentrada intranodal que utiliza dos vías de conducción: una beta que propaga el impulso retrógradamente a la aurícula y otra alfa que propaga el impulso en sentido anterógrado al ventrículo. Su inicio y terminación es de forma brusca. Presentan como características electrocardiográficas:

• Complejos ventriculares QRS regulares, estrechos, de frecuencia que fluctúa entre 150 y 250 latidos por minuto.

• Ondas P negativas y visibles en D2, D3 y VF a veces no identificables por encontrarse inmersas en el complejo QRS.

• La relación numérica de P con QRS es regular, 1 P por cada complejo QRS, excepto cuando se instale un bloqueo aurículo-ventricular (AV).

• Espacios P-R que varían de acuerdo con la posición de P.

• Intervalos R-R regulares.

• El segmento S-T puede deprimirse en relación con la intensidad y la duración de la taquicardia y con la calidad del riego coronario subyacente.

• Las ondas T pueden deformarse por la superposición de la onda P.

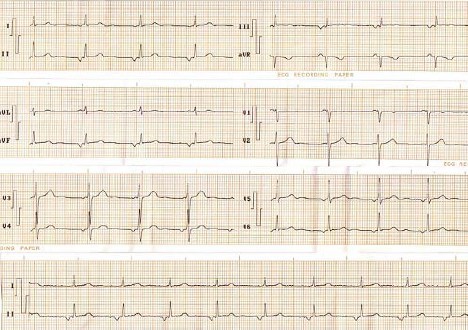

Figura 1

El ECG muestra un ritmo de la supraunión. Vea la onda P negativa delante del complejo QRS en las derivaciones D1, D2, D3, VF y desde V3 a V6. El espacio P-R es relativamente corto y la frecuencia en este caso es completamente normal (65 latidos por minuto aproximadamente).

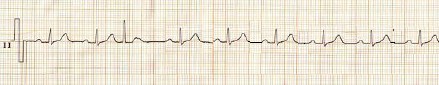

Figura 2

En la figura mostramos un extrasístole de la unión, véalo después del segundo ciclo cardiaco seguido de su pausa post-extrasistólica. Note en el extrasístole la onda P después del complejo QRS inmersa junto con la onda T de este complejo deformando esta última. El complejo ventricular es relativamente normal, pero con más voltaje debido a que nace mucho más caudal al centro sinusal.

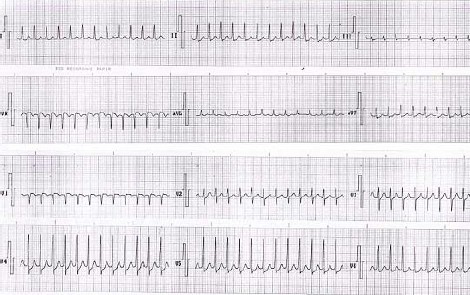

Figura 3

En la figura mostramos un ritmo acelerado de la unión. Note las ondas P negativas delante de los complejos ventriculares y la frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto aproximadamente.

Figura 4

En el ECG mostramos una taquicardia paroxística de la unión. Note la frecuencia cardiaca de 220 latidos por minuto aproximadamente. Las ondas P no son identificables por encontrarse inmersas en los complejos QRS. Los segmentos S-T se encuentran deprimidos por la intensidad de la taquicardia que compromete el riego sanguíneo de la masa miocárdica.

Bibliografía:

1. Roca Goderich Reinaldo. et. al. Temas de Medicina Interna. 4ª ed. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas; 2002. Cap. 23. p. 239-242. Tomo I.

2. Franco Salazar Guillermo. Compendio de Electrocardiografía. 2009. Cap. 1. p. 7

3. Kasper Dennis L., Braunwald Eugene, Fauci Anthony S. et. al. Harrison: Principios de Medicina Interna. 16ª ed. Cap. 213. Sección 2. Versión Digital.

4. Franco Salazar Guillermo. Compendio de Electrocardiografía. 2009. Cap. 4. p. 49

5. Roca Goderich Reinaldo. et. al. Temas de Medicina Interna. 4ª ed. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas; 2002. Cap. 23. p. 294-295. Tomo I.