Fuente: Gámez Y. (2009) Instrumento Aplicado.

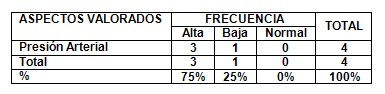

Los valores de presión arterial a través de la medición presenta con mayor frecuencia valores altos en un 75%, y el otro 25% mostró una alteración baja, siendo este un nivel comprometido, representando un factor de riesgo para esta patología.

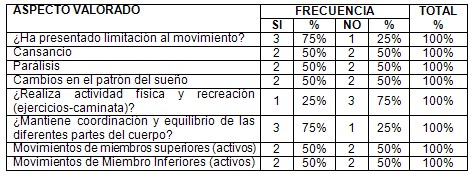

Tabla 4: Pacientes con infarto al miocardio, en su necesidad básica de actividad y descanso. Unidad de Cuidados Coronarios de la CHET. Valencia-Carabobo. Junio de 2009.

Fuente: Gámez Y. (2009) Instrumento aplicado

Al valorar la necesidad básica de actividad y descanso, un 75% manifestó limitación al movimiento, siendo este un nivel comprometido como consecuencia de la patología, y no realizan actividad física y recreación, presentando sin embargo coordinación y equilibrio de las diferentes partes del cuerpo. Un 50% de los pacientes valorados manifestaron cansancio, parálisis, cambios en el patrón del sueño, movimientos de extremidades superiores e inferiores activos.

Discusión

Diversos estudios han reportado tras la aplicación del referencial teórico de Callista Roy, que los procesos de adaptación surgen desde la etapa inicial de nuestras vidas( 6), donde es necesaria la adaptabilidad ante los diferentes estímulos que proviene del medio, tanto focales, contextuales como residuales.

En este sentido, en el presente estudio se determinó que existe una adaptación que comprende tres niveles dentro de los cuales se encuentra el integrado, compensatorio y comprometido, observando que los datos varían en el modo fisiológico como respuesta orgánica ante la presencia de una patología como Infarto al Miocardio (IM), la cual conlleva a una serie de manifestaciones clínicas que determinan el padecimiento de esta enfermedad. Los pacientes que presentaron un episodio de Infarto al Miocardio (IM) requieren de mecanismos de afrontamiento que pueden ser innatos o adquiridos, utilizando el subsistemas regulador donde el organismo responde automáticamente por medio de procesos neurológicos, químicos y endocrinos, o el subsistema cognitivo que responde a través de cuatro canales cognitivo-emocionales: el proceso de percepción, aprendizaje, juicio y la emoción.

El profesional de enfermería participa en este proceso de adaptación ayudando al paciente a afrontar los estímulos, generando respuestas eficaces, donde los modos adaptativos se ven comprometidos, obteniendo como resultados en esta investigación que existe una disminución en la adaptación del modo fisiológico en cuanto a las manifestaciones clínicas como el dolor torácico, que es un síntoma de la patología y que requiere del compromiso de enfermería para enseñar al receptor del cuidado a manejar el dolor tras las intervenciones propias de la profesión, así mismo en la necesidad de nutrición se conviene orientar al paciente hacia el consumo de los grupos alimenticios de forma adecuada sin incurrir en el incumplimiento de la dieta hipo sódica-hipo lipídica (10), y a facilitar la movilización cuando el paciente no tenga las condiciones físicas para realizarlo por sí mismo, brindando un cuidado dependiente que favorezca su bienestar. Es de esta manera como en el modo fisiológico los enfermeros podemos favorecer al proceso de adaptación del sistema humano.

En cuanto a los modos de autoconcepto, desempeño de rol e interdependencia se observa una mayor integración, representada por el 50% de los pacientes y determinando que los indicadores valorados en estas dimensiones como son la imagen positiva, el sentirse sano, la responsabilidad ante el desempeño del rol, la demostración de afecto y el cumplimiento del régimen terapéutico se mantienen aun con sus variaciones, tras el episodio de Infarto al Miocardio (IM).

Consideraciones Finales

La aplicación del modelo conceptual de Roy, sirve como base para guiar la práctica profesional dentro de la Unidad de Cardiología de la institución visitada, y orientar al personal que labora en esta unidad a valorar al paciente de forma holística, para el ingreso como requisito fundamental, descrito por las enfermeras que laboran en el área.

Durante su intervención deben mantenerse enfocadas en los modos adaptativos descritos anteriormente, para facilitar a los individuos su adaptación a las nuevas actividades que debe seguir tras su enfermedad, y reforzar en cada consulta la importancia de mantener estilos de vida saludables que contribuyan a su bienestar.

Aplicar el Modelo Conceptual de Callista Roy contribuye a forjar una práctica de enfermería fortalecida, basada en conocimientos, que llena de valor el quehacer diario de la enfermera (o), en las instituciones donde labora, en cualquier área o servicio.

Referencias Bibliográficas

1. Marriner, A. Tomey. Modelos y Teorías en enfermería. Tercera edición. Harcourt Brace. Madrid. Pag. (69-78). 1997

2. Marriner, A. Tomey. Modelos y teorías en enfermería. Tercera edición. Harcourt Brace. Madrid. Pág. (55-56) .1999

3. Kozier, B. Erb, G. Blais, K. Luilkinson, J.M. Fundamentos de Enfermería Conceptos, procesos y práctica. Cuarta Edición actualizadas Vol 1. McGraw hill Interamericana. Madrid. Pág. (04-09, 99-114) 1996.

4. Moreno, M. Importancia de los modelos conceptuales y teorías de enfermería: experiencia de la facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana. Revista Aquichan. Año 5 Vol 5 N0 1. Chia Colombia. Pág. (44-55) .2005

5. Sánchez O, Santana f, Vera A. Respuestas que presentan las mujeres con Diabetes Gestacional tras la aplicación del referencial teórico de Sor Callista Roy. Venezuela. 2007

6. Diaz, L. Aplicación del Modelo de Adaptación en el ciclo vital Humano. Bogotá. Colombia. Pág. (8-65). 2003

7. Phaneuf, M. Cuidados de enfermería. El proceso de atención de enfermería. Interamericana McGraw Hill. Madrid. 1993

8. O’Connell, S. Bare, B. Enfermería Medicoquirúrgica. Décima Edición. McGraw Hill. México. 2004

9. Baughman, D.C. Hackey, J.C. Manual de Enfermería Medicoquirúrgica. McGraw Hill. Interamericana. México.1996

10. Eugene Braunwald. Tratado de Cardiología. Cuarta Edición. Volumen Interamericana McGraw Hill. Madrid. 1993