Aunque la técnica es poco usada en las cinco décadas siguientes, en parte debido a la aparición de los primeros bancos de sangre, con la guerra del Vietnam se reactiva la utilización de la autotransfusión, de la mano de Klebanoff y Watkins (1968) quienes protocolizaron su uso. En 1969, Symbas estudia la sangre extravasada en el tórax, no encontrando grandes cambios lo que estimuló la utilización de la autotransfusión por otros autores, sobre todo en traumatismos torácicos. La década de los 70 conoce la necesidad creciente de sangre en parte derivada del gran incremento de la cirugía en general y de la cirugía cardiovascular y ortopédica en particular.

Por último, en la década de los 80-90 sufrimos el gran problema de la incidencia de hepatitis y sobre todo de SIDA, entre otras enfermedades virales transfusión-dependientes, y aparecen además numerosos artículos sobre la influencia de la transfusión en el estado inmunológico de los pacientes con aumento de infecciones postoperatorias y recidivas de cáncer, lo que hace que las técnicas de autotransfusión sean cada vez más utilizadas. Desde el punto de vista técnico, las distintas modalidades de autotransfusión debieron superar una serie de dificultades que, en su inicio, se asociaban sobre todo a la anticoagulación de la sangre recogida y a su almacenamiento aséptico.

Originalmente la sangre era simplemente filtrada con algún recurso elemental como gasas, compresas, etc. Ciento cincuenta años más tarde, Klebanoff y Watkins (1968), aportan la idea de añadir citrato a los reservorios de almacenamiento e introducen además la bomba aspirante-impelente como parte clave del circuito autotransfusor. Este mismo esquema fue parcialmente mejorado por Noon (1976), pero hasta la aparición de un nuevo aparataje, como los cell-saver, no se produce un cambio tecnológico significativo. IBM, Dideco y, fundamentalmente, Haemonetics introducen esta innovación técnica en 1978, lo que supone una clara mejora en la calidad del autotransfundido, fundamentalmente obtenido del campo quirúrgico. Por último, en 1978, Schaff describe originalmente el aprovechamiento de la sangre del drenado postquirúrgico, sobre todo en cirugía cardiovascular, lo que ha supuesto el último eslabón en las ideas que conducen al máximo ahorro de sangre (4)

OBJETIVO.

Destacar la importancia de la autodonación como alternativa a la problemática de la sangre en nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODO.

Se realiza el estudio en aquellos casos que acuden al Hospital Fray Bartolomé de las Casas Alta Verapaz en el periodo de Abril 2008 a Septiembre 2009, para recibir tratamiento quirúrgico mayor programado, los que presuntamente necesitarían sangre durante o después del acto quirúrgico por tratarse de una cirugía mayor. Los mismos fueron estudiados previamente al acto quirúrgico y se les propuso la realización de la donación sanguínea por él mismo. El autodonante tiene que cumplir algunos requisitos con respecto a su propia salud, similares a los de cualquier otro donante, en cuanto a su edad o el padecimiento de anemia u otras patologías, así como contar con niveles óptimos de hemoglobina. Los mismos eran mayores de 18 años, menores de 40 años y de ambos sexos. Dice la Real Academia Española de la Lengua que transfusión es "una operación por medio de la cual se hace pasar directamente o indirectamente la sangre o plasma sanguíneo de la arteria o vena de un individuo, a las arterias o venas de otro, indicada especialmente para reemplazar la sangre perdida por hemorragia". Cuando esta operación se realiza con sangre del mismo individuo, es lo que se conoce como autotransfusión. Dependiendo del momento, en relación con el acto quirúrgico, en el que se realiza la obtención y la reinfusión de sangre se distinguen habitualmente cuatro modalidades:

Ø Autotransfusión preoperatoria, Hemodilución normovolémica, Autotransfusión intraoperatoria y Autotransfusión postoperatoria.

En nuestros casos, la sangre se extrae antes de la intervención 7-10 días (una unidad), y otra unidad en el mismo acto quirúrgico. Así pues, la técnica permite obtener, conservar y transfundir sangre del mismo paciente que va a ser intervenido, lo que conlleva innumerables ventajas, aunque también algunos inconvenientes. A este proceder se le añade la hemodilución normovolémica (HNV), un procedimiento relativamente sencillo, mediante el cual, inmediatamente antes de la intervención y bajo control hemodinámico, extraemos una unidad de sangre al paciente y se la sustituimos por un volumen igual de coloides (Dextrano 70 ó Poligelina ) 500 ml ó cristaloides 500 ml (Solución Salina Fisiológica o Solución Salina Equilibrada). El valor hematocrito nos indicará el grado de hemodilución, para lo cual se realiza un estudio previo a la extracción y otro postextracción. Así diremos que ésta es moderada (Hemodilución normovolémica moderada, HNM), cuando el valor hematocrito oscile entre el 30% y el 27% y aguda (Hemodilución normovolémica aguda, HNA), cuando dichas cifras sean mucho más bajas. Las unidades extraídas se mantienen en una cámara de refrigeración a temperatura adecuada y se reinfunden preferentemente cuando termina la intervención, si existe buena hemostasia y las pérdidas sanguíneas han cesado. En nuestros casos se realizó un hemograma completo postoperatorio inmediatamente después de terminada la operación y otro evolutivo 24 horas después de la intervención quirúrgica, transfundiendo la sangre extraída sólo si el hematocrito era inferior a 27% ó en aquellos casos en que manifestaron compromiso hemodinámico.

Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes con hemoglobina menor de 13 g/dl independientemente del sexo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

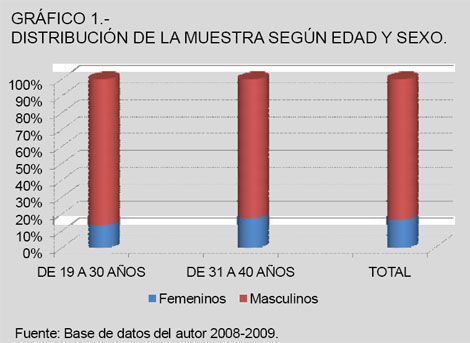

La ausencia de banco de sangre en el centro nuestro y la escasa cultura de la donación de sangre en la población que atendemos, nos ha obligado a buscar alternativas para dar solución a la alta demanda de cirugía mayor en la institución, por lo que se practicó como alternativa la autodonación, proceder sin antecedentes en dicho hospital. La distribución etérea oscila entre los 19 y 40 años (Gráfico 1). Se sabe que un 16% de los pacientes a quienes se les realiza una cirugía mayor programada necesita por lo menos una unidad de sangre (3,4), sin embargo en nuestro estudio solo fue necesario transfundir a 2 pacientes de los 78 que fueron incluidos, por lo que en este sentido puede considerarse como representativo y significativo el valor de este estudio al dejar

153 unidades de sangre disponible para el tratamiento de diferentes urgencias médicas que necesitaron de este preciado tejido (Tabla 1), contribuyendo con ello a salvar decenas de vidas humanas.

Fuente: Base de datos del autor 2008-2009.

Los valores del hematocrito y la hemoglobina preoperatoria se muestran en el Gráfico 2 y como se puede observar todos los pacientes mostraban cifras hemoglobínicas superiores a 13 g/dl independientemente del sexo y la edad. Las variables preoperatorias y postoperatorias se muestran en los Gráficos 3, 4 y 5. Ninguna operación fue pospuesta debido a hematocrito inadecuado. La autodonación en quirófano antes de la operación fue de 450 ml; durante la extracción no hubo episodio de inestabilidad hemodinámica u otra complicación y reponiendo el volumen extraído con cristaloides y coloides se logró hemodiluir los pacientes según se muestra en el Gráfico 3. Esta práctica se asocia con un incremento en la dilución y contribuye a disminuir las pérdidas sanguíneas transoperatorias en estos pacientes (7-9). Evitando el uso inadecuado de los productos sanguíneos, las complicaciones de su uso y poder enfrentar la demanda creciente de pacientes que presentan urgencias sin respaldo de donadores. Este sistema incluye la aplicación de determinadas técnicas y conceptos de trabajos multidisciplinario entre anestesiólogos y cirujanos desde el periodo preoperatorio hasta la evolución postoperatoria.