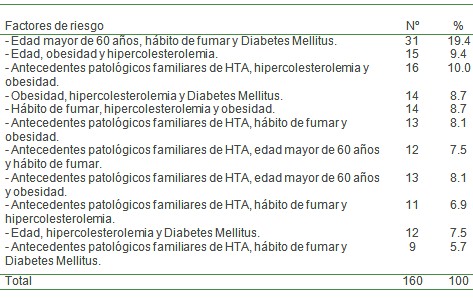

Cuadro 4. Distribución de hipertensos según factores de riesgo más frecuente.

Fuente: Historias clínicas

En lo planteado por la literatura, la morbiletalidad en el hipertenso está condicionada por las numerosas conexiones patogénicas comunes entre la hipertensión arterial (HTA) y los factores de riesgo cardiovascular (Framingham Heart Study y American Heart Association) son: hábito de fumar, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la obesidad y la historia familiar de hipertensión arterial (HTA), lo que explica la alta prevalencia de estas afecciones en el paciente hipertenso que determina un aumento exponencial de su riesgo cardiovascular. (1, 30, 35- 40)

En el análisis de los resultados del estudio de E. Pérez Tomero (España) se reporta que en la población hipertensa la edad mayor de 60 años con un 65%, seguido por la Diabetes Mellitus para un 22%, y el hábito de fumar con un 20% fueron los principales factores de riesgo encontrados; sin embargo en el estudio realizado por C. Guiriguet y coautores señalaron que los factores de riesgo más frecuentes en la población estudiada fueron los antecedentes patológicos de Hipertensión arterial para el 78%, seguido por la hipercolesterolemia con el 73%, y la obesidad con el 54%. (4, 33)

Es bueno señalar, que según estos estudios los pacientes podían haber presentado varios factores de riesgo asociados.

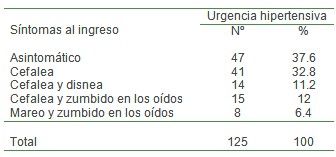

Cuadro 5. Distribución de pacientes con urgencia hipertensiva según los síntomas al ingreso.

Fuente: Historias clínicas

Según los síntomas al ingreso presentados (Cuadro 5) la ausencia de estos fue lo más relevante en 47 casos con urgencia hipertensiva para el 37.6%.

Coinciden con los resultados encontrados en nuestro estudio C. Guiriguet y colaboradores (España) reportaron que el principal síntoma al ingreso encontrado fue la ausencia de estos con un 74% en las urgencias hipertensivas. Además en este mismo país, J. J. Cabré Vila y col. señalaron en este tipo de crisis que el mareo con un 42% fue el principal síntoma. (33, 34)

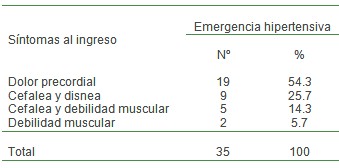

Cuadro 6. Distribución de pacientes con emergencia hipertensiva según los síntomas al ingreso.

Fuente: Historias clínicas.

Observamos (Cuadro 6) que en 19 casos de emergencias hipertensivas el síntoma al ingreso más frecuente fue el dolor precordial para el 54.3%; por lo que pensamos que el órgano diana más afectado fue el corazón. Además, la hipertensión y el dolor precordial son componentes fundamentales del síndrome X o angina microvascular o síndrome isquémico metabólico debido a que los diferentes componentes de este, reducen la capacidad del endotelio para generar óxido nítrico y, en consecuencia, limita la respuesta vasodilatadora de los vasos coronarios tanto epicárdicos como prearteriolares; trayendo consigo la isquemia cuya manifestación se refleja a través del dolor precordial. (32, 41)

En el análisis de los resultados encontrados en estudios realizados, uno en España por E. Pérez Tomero y colaboradores, y otro por Graciela Florat García y coautores (Cuba), concuerdan con que el dolor precordial fue el síntoma principal reportado en las emergencias con un 15 y 43% respectivamente. (4, 32)

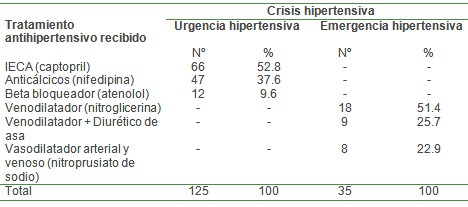

Según tratamientos recibidos y tipo de crisis hipertensiva (Cuadro 7) encontramos que 66 de los pacientes con urgencias para el 52.8% recibieron IECA (Captopril), y de 18 de las emergencias para el 51.4% recibió Venodilatador (nitroglicerina) Con relación a lo revisado en la literatura mundial se plantea que disponemos de un arsenal terapéutico muy variado para el manejo de las Crisis Hipertensivas y en gran medida está dirigido a lograr la vasodilatación, ya que la anormalidad primaria de estas condiciones es una elevada resistencia vascular periférica. La terapia adecuada dependerá de la forma de presentación y de la causa de la crisis hipertensiva. (42)

Se plantea también que el error más frecuente en el manejo de las crisis Hipertensivas es disminuir la tensión arterial inmediatamente hacia niveles de normotensión o hipotensión, reduciendo de esta manera de forma crítica la perfusión de los órganos y las complicaciones más frecuentes ocasionadas por esto último son la isquemia cerebral, isquemia miocárdica y la azotemia prerrenal transitoria. (43)

Según lo revisado en la bibliografía, las urgencias hipertensivas son aquellas situaciones en que se debe reducir la Presión Arterial Media en un 20%, en un período de 24-48 horas para la normalización de la tensión arterial, o bajar la presión arterial diastólica a valores inferiores a 120 mmHg; usualmente con medicación oral, que generalmente no necesitan ingreso hospitalario; mientras que las emergencias hipertensivas son aquellas situaciones que requieren que la Presión Arterial Media debe ser reducida en no más del 25%, en un período comprendido entre minutos y dos horas, o a un valor correspondiente a 160/100 mmHg en seis horas, con medicación parenteral, precisando ingreso hospitalario. Las reducciones ulteriores hasta los niveles de normotensión se deben llevar a cabo en forma muy gradual en días o semanas, permitiendo que la vasculatura cerebral se reajuste al rango de autorregulación. (1-4, 6 - 25, 44 – 58)

Cuadro 7. Distribución de pacientes según crisis hipertensiva y tratamiento antihipertensivo recibido.

Fuente: Historias clínicas y hojas de cargo.

En los estudios realizados en España, por C. Guiriguet y colaboradores por un lado y por otra parte por J. J. Cabré Vila y col. se reporta que el grupo farmacológico lECA (captopril) fue el más utilizado en las crisis para el 41 y 38.7% respectivamente; también en el estudio realizado por E. Pérez Tomero y colaboradores en dicho país, señaló un 76% de los casos que habían recibido el mismo grupo farmacológico. (33, 34, 4) Los resultados del análisis hecho por Graciela Florat García y coautores (Cuba), estos señalan que el tratamiento antihipertensivo más recibido en las crisis fue el anticálcico (nifedipina) con el 53%. (32)