Otros factores están implicados en el desencadenamiento de la insuficiencia cardiaca sintomática como son las infecciones, las arritmias, los eventos coronarios agudos, la anemia, el tromboembolismo pulmonar entre otros con comportamientos similares a los encontrados por el autor explicándose lo mismo debido a la exposición del corazón con daño estructural a sobrecargas de trabajo inducidas por estas situaciones, lo que sin duda da valor a la clasificación actual por estadios de la insuficiencia cardiaca donde se delimitan claramente los pacientes con factores de riesgo y daño estructural asintomático (estadios A y B) de los pacientes con los factores anteriores, pero con síntomas (C) o refractariedad a dichos síntomas (estadio D)

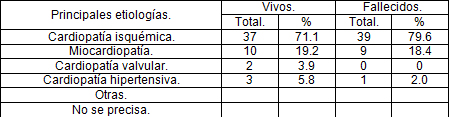

Las principales causas de insuficiencia cardiaca se exponen en la tabla Nº 5 donde puede observarse un predominio significativo de la cardiopatía isquémica tanto en los pacientes vivos como en los fallecidos (71.1% y 79.6%) respectivamente, siguiéndole en orden de frecuencia en ambos grupos la miocardiopatía con 19.2% en pacientes con esta causa en el grupo de los vivos y 18.4% en el grupo de los fallecidos.

Tabla Nº 5. Principales etiologías que producen insuficiencia cardiaca.

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General “Camilo Cienfuegos”, Sancti Spíritus.

La enfermedad arterial coronaria se piensa que sea la causa subyacente en dos tercios de los pacientes con insuficiencia cardiaca sobre todo en aquellos con baja fracción de eyección y la misma contribuye a la progresión de la enfermedad, a través de diferentes mecanismos que incluyen disfunción endotelial, isquemia e infarto; la misma como causa se puede presentar en cualquiera de sus variedades clínicas (formas dolorosas y no dolorosas ) por lo que se recomienda basado en los niveles de evidencia su pesquisa, ya sea por medios no invasivos como por medios invasivos, dado que la misma constituye la principal causa tratable de esta enfermedad (49,50).

Aproximadamente un tercio de los pacientes con insuficiencia cardiaca tienen arterias coronarias normales cuando se estudian con angiografía coronaria y se implican a los trastornos primarios del miocardio (miocardiopatías).

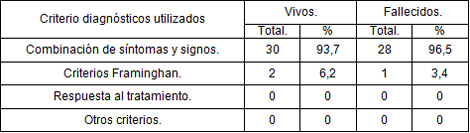

Tabla Nº 6. Criterios diagnósticos utilizados.

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General “Camilo Cienfuegos”, Sancti Spíritus.

En la tabla Nº 6 pueden observarse los principales criterios diagnósticos utilizados donde predominan significativamente la combinación de síntomas y signos de insuficiencia cardiaca, tanto en pacientes vivos como en fallecidos, con 30 pacientes (93,7%) en el primer grupo y 28 (96,5%) en el segundo grupo.

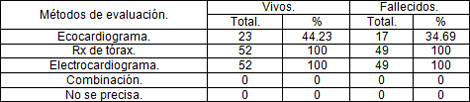

Tabla Nº 7. Métodos de evaluación.

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General “Camilo Cienfuegos”, Sancti Spíritus.

Una vez realizado el diagnóstico de insuficiencia cardiaca se realiza en un primer paso la evaluación para determinar anormalidades estructurales o funcionales debido a la falla del corazón, para lo cual se utilizaron diferentes métodos de evolución que se exponen en la tabla Nº 7. En la serie estudiada predominaron significativamente la utilización del Rx de tórax y el electrocardiograma en el 100% de todos los pacientes, siendo menor el uso del ecocardiograma que fue solamente utilizado en la evaluación del 44.2% de los vivos y un 34.6% de los fallecidos.

El test diagnóstico de más utilidad en la evaluación actual de forma no invasiva de la insuficiencia cardiaca es el estudio ecocardiográfico para determinar anormalidades del miocardio, de las válvulas cardiacas o del pericardio, así como cual cámara ventricular está implicada, estudio que al realizarse debe dirigirse a la respuesta de las siguientes tres preguntas fundamentales:

1- ¿Está la fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada o reducida?

2- ¿La estructura del ventrículo izquierdo es normal o anormal?

3- ¿Existen algunas otras anormalidades estructurales valvulares del pericardio o del ventrículo derecho que puedan influir en la presentación clínica?

Esta información debe ser cuantificada con un estimado numérico de la fracción de eyección, las medidas del grosor de la pared y la evaluación de la geometría de la cámara ventricular así como el movimiento regional de la pared (53,54).

El estudio radiográfico simple de tórax puede demostrar el agrandamiento del corazón y la congestión pulmonar, así como detectar cualquier enfermedad pulmonar y el electrocardiograma de doce derivaciones puede evidenciar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las anormalidades de conducción cardiaca, las arritmias o la existencia de un infarto del miocardio previo; estudios ambos que continúan utilizándose, pero que debido a la sensibilidad y especificidad, las evidencias no lo recomiendan como método primario para determinar las anormalidades cardiacas especificas en el proceso evaluativo de la insuficiencia cardiaca (55,56).

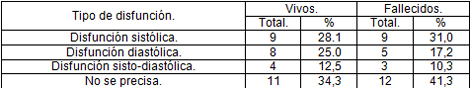

Tabla Nº 8. Tipo de disfunción.

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General “Camilo Cienfuegos”, Sancti Spíritus.

El tipo de disfunción en el curso de la insuficiencia cardiaca constituye actualmente un aspecto de gran valor en la clasificación de los pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática, lo cual se realiza mediante el estudio ecocardiográfico, resultados que se pueden observar en la Tabla Nº 8 al analizarse el tipo de disfunción en los 9 pacientes vivos a los cuales se les realizó el estudio así como en los 9 fallecidos.

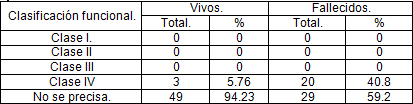

Tabla Nº 9. Clasificación funcional de la insuficiencia cardiaca.

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General “Camilo Cienfuegos”, Sancti Spíritus.

Durante la evaluación inicial así como el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardiaca el médico debe determinar el tipo, la severidad y la duración de los síntomas que ocurren durante las actividades de la vida diaria, las cuales pueden alterar la capacidad funcional de los pacientes. Esto se determina realizando la clasificación funcional cuyos resultados se exponen en la tabla Nº 9 donde se observa que la amplia mayoría de los pacientes tanto vivos como fallecidos, dicha clasificación no se precisa en las historias clínicas (94.2%) de los vivos y (59.2%) de los fallecidos. En este último grupo 20 pacientes (40.8%) de los fallecidos clasificaron en el grupo clase IV.