Claramente es deseable detectar disfunción tiroidea, en particular hipotiroidismo, lo más precoz posible en los niños con síndrome de Down, ya que per se estos pacientes tienen compromiso de funciones neurocognitivas así como trastornos del crecimiento y, por lo tanto, el inicio temprano del tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas ayuda a prevenir mayor disfunción en estos pacientes debido a sus acciones muy bien demostradas en el proceso de maduración y mielinización del sistema nervioso central tanto en el período fetal como postnatal, al igual que en la maduración esquelética y crecimiento longitudinal del niño, entre otras acciones (20-22).

El propósito de realizar el presente estudio es evaluar la frecuencia de disfunción tiroidea en pacientes pediátricos con síndrome de Down que acudieron al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” durante los años 1997 al 2001, así como reportar la asociación con otras malformaciones congénitas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio retrospectivo donde se revisaron expedientes clínicos de niños con diagnóstico de síndrome de Down que acudieron por primera vez al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” entre los años 1997-2001.

Se realizó una búsqueda de todos los casos de síndrome de Down desde Enero de 1997 a Diciembre del 2001 y, posteriormente, se realizó una revisión de expedientes clínicos con captación de la información necesaria para la elaboración del estudio. Se incluyeron para el análisis todos los pacientes a los que se les practicó en forma aleatoria pruebas de función tiroidea. Se excluyeron los pacientes sin perfil tiroideo.

Se registraron antecedentes perinatales, edad materna, asociación de otras malformaciones congénitas, presencia de síntomas sugestivos de hipotiroidismo tales como hipotonía, estreñimiento, hernia umbilical, macroglosia, llanto ronco, problemas de alimentación, hipoactividad, piel seca, fontanela anterior abierta, facies de cretino, moteado cutáneo, y se procedió a asignar una puntuación de los datos de hipotiroidismo según la escala de Letarte et al(17). Los resultados de las pruebas de función tiroidea (niveles de T3, T4, TSH, T4 libre en plasma) fueron captados, en base a los cuales se determinó la presencia o no de alteración de la función tiroidea, posteriormente se procedió a clasificar el tipo de disfunción tiroidea en hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo adquirido, compensado o no compensado o hipertiroidismo.

Cada una de las variables fue registrada en el formato de captación diseñado ex profeso para este propósito.

Análisis estadístico:

Las variables cualitativas se resumieron y analizaron mediante frecuencias y promedios; las variables cuantitativas se analizaron mediante medidas de tendencia central y de dispersión (media, mediana, moda, desviaciones estándar y varianza). Para la comparación de medias se empleó una prueba adecuada a la distribución de la muestra. Al obtener una distribución normal se utilizó una prueba t ó chi cuadrada y en el caso de que la muestra se encontrara sesgada se empleó una prueba no paramétrica (U Mann Whitney o suma de rangos de Wilcoxon). Para establecer fuerza de asociación entre las variables dependientes y las independientes (factores de riesgo), se empleó la razón de momios (odds ratios).

Los resultados fueron colectados en una base de datos. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS (versión 10.0).

RESULTADOS

Se trata de un estudio retrospectivo donde se evaluó la frecuencia de disfunción tiroidea en 162 niños con síndrome de Down que acudieron al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” entre los años 1997 al 2001.

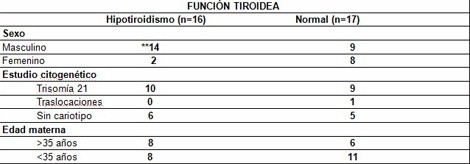

De los 162 expedientes revisados, se reportaron 33 pacientes con pruebas de función tiroidea realizadas al azar, de los cuales 17 (52%) presentaron función tiroidea normal y 16 (48%) función tiroidea alterada (Tabla I). En el 63% (n=11) de los casos se observó hipotiroidismo compensado; 14% (n=3) se reportó como hipotiroidismo clínico; 9% hipotiroidismo congénito (n=1) y se observó 1 caso de síndrome del eutiroideo enfermo en un paciente cuya función tiroidea se determinó en situación de choque séptico; no se encontró ningún caso de hipertiroidismo. De los 17 pacientes con perfil tiroideo normal 9 correspondieron al sexo femenino y 8 al sexo masculino; en los 16 pacientes con disfunción tiroidea se observó preponderancia del sexo masculino( n=14) sobre el sexo femenino (n=2), relación 7:1 (Figura 1).

La edad media de presentación de las manifestaciones clínicas y/o de laboratorio características de disfunción tiroidea en los niños con síndrome de Down fue de 3.4 meses (rango 4días -21 meses). En este grupo de pacientes con disfunción tiroidea la mediana de T3 fue de 92 (X 110.12 ±SD; IC 95% 90.57-129.67); la mediana de T4 de 8.3 (X 8.19 ±SD; IC 95% 6.97-9.41); de TSH 8.1(X 17.23 ±SD, IC 95% 0.71-33,75) y la mediana de T4L fue de 1.3 (1.36 ±SD; IC 95% 1.07-1.65). Se manejan medianas debido a que la muestra no tiene una distribución normal por la n y por la presencia de valores extremos.

En relación a los signos y síntomas que clásicamente se describen como característicos del hipotiroidismo según la escala de Letarte et al., no se encontró diferencia entre las calificaciones alcanzadas por los pacientes con síndrome de Down con función tiroidea normal y aquellos con hipotiroidismo (p=0.56) .

En cuanto a la presencia de otras malformaciones congénitas en los 16 pacientes con síndrome de Down e hipotiroidismo, 94% presentaba otras malformaciones congénitas asociadas versus 82% en el grupo con función tiroidea normal (p < 0.05 por prueba exacta de Fisher). Las malformaciones congénitas más frecuentemente observadas en el grupo con hipotiroidismo fueron: cardiopatías congénitas (80%) y malformaciones gastrointestinales (38%). De la cardiopatías congénitas registradas 34% presentaron cardiopatías congénitas complejas; 25% persistencia del ductus arterioso; 25% canal auriculoventricular; insuficiencia valvular aórtica y pulmonar 8% y comunicación interventricular 8%. Las malformaciones congénitas gastrointestinales más comunes observadas fueron atresia duodenal 50%; páncreas anular 33%; atresia esofágica tipo 2 17% y enfermedad e Hirshprung 17%. Tres pacientes registraron combinación de cardiopatías congénitas y alteraciones congénitas gastrointestinales (Figura II). Al establecer la fuerza de asociación entre función tiroidea y malformaciones congénitas se encontró que los pacientes con síndrome de Down y función tiroidea anormal tienen 7.1 veces más riesgo de tener otras alteraciones congénitas asociadas en comparación a los pacientes con función tiroidea normal (OR 8.1) (Tabla 2).

TABLA 1- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 33 PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN Y ESTUDIO DE FUNCIÓN TIROIDEA

Datos expresados en valores absolutos Fuente: Hoja de recolección de datos