La tabla # IV nos muestra la distribución por grupos de edades de las citologías realizadas donde el mayor número correspondió a las edades comprendidas entre los 35 y 39 años con 249 citologías realizadas para el 21.1%, seguido de las de 30 a 34 años con 247 muestras tomadas para el 20.8% y de 25 – 29 años con 216 casos para el 18.3%. El grupo de edades restantes disminuyen a medida que avanzan las edades y así tenemos que de 40 a 44 años se realizaron 161 citologías par el 13.5%, de 45 a 49 años se realizaron 157 para el 13.2%, de 50 – 54 se realizaron 98 y de 55 – 59 años se tomaron 38 muestras para el 8.3 y 3.2% respectivamente. Nuestros resultados se corroboran con el gráfico No IV. Es importante señalar que realizaron 19 citologías a pacientes menores de 25 años por razones justificadas aunque no entran en el programa de citología.

Los resultados de esta investigación coinciden con los autores de las bibliografías consultadas y revisadas donde el mayor número de citologías se realiza en las edades comprendidas entre los 25 y 50 años de edad donde se plantea que la mujer está en su etapa de vida sexual activa, con probabilidad de traumatismos obstétricos, desgarros de cuello durante el parto, cambio de parejas frecuentes, con mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y un alza en la utilización de los anticonceptivos, etc. Todos estos factores traen aparejado la posibilidad de desarrollar una lesión del cuello uterino. (2, 10, 13, 14, 16, 17, 20)

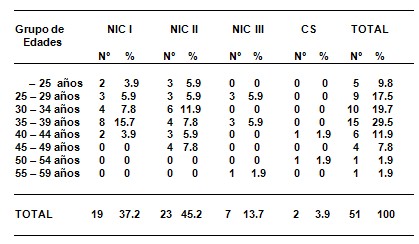

TABLA # V. Citologías positivas y estadíos de la enfermedad según grupos de edades.

Fuente: Modelo 68-04.

La tabla # V nos muestra la distribución de las pacientes por grupos de edades al diagnóstico según citologías positivas donde se apreció que la mayor incidencia se encuentra en el grupo de edades de 35 a 39 años con 15 casos para un 29.5 %, de ellas con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) I o displasia leve se encuentran el 15.7% de los casos con 8 pacientes, con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II o displasia moderada se encuentra la mayoría de los casos con 4 pacientes para un 7.8% y la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) III o displasia severa y el carcinoma in situ tuvo menor comportamiento con 3 casos para un 5.9% y cero casos de los estudiados respectivamente. De igual manera esto es corroborado en el Gráfico V, donde el nivel de las barras es mayor en la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II y en el grupo de edades antes mencionado de mayor incidencia.

En las edades entre los 30 y 44 años fue donde se presentó la mayor incidencia de citologías alteradas con 31 pacientes para un 61.1%. Consideramos que esto se debe a que en estas edades, la mujer está en plena edad fértil y sexualmente activa, a lo que se añade la organización que ha alcanzado el programa, donde se detecta precozmente esta patología.

Este estudio coincide con el realizado por Serman F. y sus colaboradores donde el mayor número de casos con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II fue el de las edades comprendidas entre 30 y 34 años y la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) III entre 35 y 39 años. Este autor señala además que en su estudio el mayor número de pacientes con NICI correspondió a las edades entre 15 y 30 años. (13)

Estos resultados no coinciden con los encontrados por los autores Wilson B y Tellechea G, que en su estudio de los factores de riesgo de cáncer cervicouterino demostraron que los casos positivos de la citología orgánica fueron las pacientes menores de 30 años. (24)

No coincidimos con Tirado – Gómez LL y sus colaboradores los cuales encontraron en su estudio que la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) I fue el que más se presento en las edades comprendidas entre los 35 y 49 años. (25)

Coincidimos con Sánchez V. JT. y sus colaboradores donde plantean que la frecuencia de la neoplasia intraepitelial del cervix es más frecuente entre los 35 - 39 años, unido a neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II. (26)

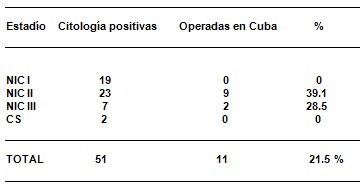

TABLA # VI. Número de casos operados en Cuba de acuerdo al resultado citohistológico

Fuente: Libro registro de citologías del municipio.

La tabla # VI nos muestra el número de casos positivos operados en Cuba de acuerdo al resultado citohistológico, de las cuales nueve pacientes fueron operadas con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II para el 39.1% y dos con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) III para el 28.5%. El 21.5% de las pacientes con citología positiva fueron operadas en nuestro país. En relación con estos resultados debemos señalar que quedaron 14 pacientes con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II y 5 con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) III sin operar lo cual considero es una falla del programa. Estos resultados se corroboran con los picos de barra presentados en el gráfico Nº VI.

Por decisión de la Dirección Nacional de la Misión Barrio Adentro en coordinación con el grupo nacional de ginecología y obstetricia solo viajarían a Cuba neoplasia intraepitelial cervical (NIC) II y neoplasia intraepitelial cervical (NIC) III.

En opinión del autor las pacientes que no viajaron a Cuba se debió a el desconocimiento de las mismas de nuestros servicios de salud, por razones políticas y por decisión propia debido a que muchas de ellas tienen como cultura el pago de sus servicios de salud en instituciones privadas y prefirieron atenderse en Venezuela.

Serman F. plantea que las opciones de manejo para la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de bajo grado varían ampliamente en el mundo, destaca la simple observación hasta terapias excisionales. Pacientes con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de bajo grado persistentes debieran ser tratadas, principalmente con el uso de terapias ambulatorias. Las guías de manejo para neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de alto grado están bien establecidas. Se recomienda curetaje endocervical de no existir lesión visible en el cérvix. En toda paciente con neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de alto grado confirmado por biopsia debe realizarse conización con bisturí frío o electroconización para excluir enfermedad invasora. (13)

Retledge F. ha defendido con fuerza el papel de la histerectomía total en el cáncer invasivo y las perspectivas actuales. (27)

Las indicaciones de tratamiento coinciden con las aplicadas en nuestro país, donde estos autores plantean que virtualmente todas las pacientes con etapa IA1 sin compromiso de espacios vasculares se curan con histerectomía tipo I, o, si existe deseo de preservación de fertilidad, por conización si los márgenes están libres de enfermedad. El tratamiento recomendado para la etapa IA2 es la histerectomía radical tipo II con linfadenectomía pélvica. Como alternativa a la cirugía, las etapas IA se podrían tratar con radioterapia intracavitaria exclusiva (30). En los demás estadios iniciales (IB1 y IIA), los resultados terapéuticos son buenos con cirugía (histerectomía radical tipo III con linfadenectomía pélvica) y con radioterapia pélvica externa e intracavitaria (31), con porcentajes de control a 5 años de 70 a 90% (37), siendo la primera el tratamiento de elección en mujeres jóvenes, sin obesidad ni enfermedad grave asociada (32).