La tabla # 5 muestra cómo el 41.92% de esta población ha fumado de forma sistemática en algún periodo de su vida. El 35.67% fumaba activamente en el momento de la recogida de los datos, hábito prevalente de forma similar en los 3 grupos de edades, con un ligero predominio en el más longevo (42.86%). En cuanto al abandono del hábito (6.25%), fueron las exfumadoras de más de 3 años las predominantes, fundamentalmente en el mayor grupo de edades. Las fumadoras pasivas no mostraron cifras significativas aunque superaron el 10% del total.

Al sur de nuestro continente, Palomo y col. 10 reportan un 40.1% de mujeres menores de 27 años fumadoras, ligeramente inferior a la prevalencia detectada en nuestra investigación en las féminas más jóvenes. Por su parte en un grupo de edad similar, Bustos et al. 16 superan estos valores al describir un 57,0% de los adultos jóvenes fumadores.

En Europa, Rigo et al. 17 obtuvo un 36,6% de mujeres de 35 a 44 años fumadoras, ligeramente inferior al nuestro. En los últimos años ha sido notable el incremento del tabaquismo en las mujeres españolas, con una elevación gradual de la mortalidad cardiovascular en este género, señala un metaanálisis del 200518, mientras que en Turquía, el primer reporte del estudio TEKHARF 19 constató un 19% de mujeres fumadoras y esta cifra se elevó a un 24% en un 2do corte a los 10 años, demostrándose además una importante asociación con el incremento de morbilidad y mortalidad coronaria.

En el estudio INTERHEART 20, el hábito de fumar fue uno de los factores que más se relacionó con la prevalencia de enfermedad cardiovascular en mujeres menores de 45 años, con alrededor del el 25% en América, 13% en los países europeos, el 27% en África y un alarmante 40% en Australia.

Tabla # 5: Comportamiento del hábito de fumar según grupos de edades. Consultorio médico # 6. 2008

Fuente: MRDP CIRAH

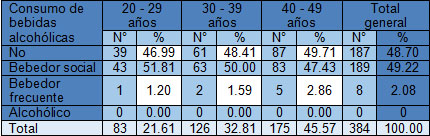

Afortunadamente el alcoholismo no constituye un factor de riesgo de trascendencia en las mujeres en edad fértil estudiadas. La tabla # 6 nos reporta resultados alentadores al respecto pues casi el 50% de nuestras mujeres en edad fértil son abstemias y la mayoría de las que consumen bebidas alcohólicas lo hacen de forma ocasional (49.22%). No se constató ningún caso de alcoholismo.

Tabla # 6: Comportamiento del consumo de bebidas alcohólicas según grupos de edades. Consultorio médico # 6. 2008

Fuente: MRDP CIRAH

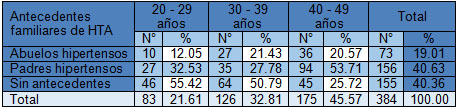

La población estudiada presenta una carga genética importante. Alrededor del 60% de las pacientes investigadas presentaron antecedentes familiares de hipertensión arterial (HTA), de ellas la mayoría de primera línea, otro factor que pudiera estar influyendo desfavorablemente en el comportamiento de las cifras tensionales.

Tabla # 7: Comportamiento de los antecedentes familiares de Hipertensión Arterial según grupos de edades. Consultorio médico # 6. 2008

Fuente: MRDP CIRAH

CONCLUSIONES

· Alrededor de la mitad de las mujeres en edad fértil estudiadas presentaron cifras de tensión arterial no óptimas, predominando la prehipertensión que afectó 1/3 de la población estudiada.

· Aproximadamente la tercera parte de la población objeto de estudio presentó algún desorden del peso corporal por exceso, siendo más significativo el sobrepeso.

· 2/3 de las mujeres analizadas presentaron una circunferencia de la cintura de riesgo, a predominio del riesgo muy elevado.

· Casi la mitad ha fumado alguna vez en su vida y algo más de 1/3 lo hacía de forma activa.

· La ingestión de bebidas alcohólicas no constituyó un factor de riesgo de trascendencia en esta investigación.

· Más de la mitad de las pacientes presentaron antecedentes familiares de hipertensión arterial, la mayoría de primera línea.

· Las cifras tensionales y el peso corporal se incrementó con la edad, siendo el grupo de 40 a 49 años el más afectado, así como el más representativo de los hábitos tóxicos estudiados.

BIBLIOGRAFÍA

1. M M Lawes, Carlene. Vander Hoorn, Stephen. Rodgers, Anthony. International Society of Hypertension. Global burden of blood-pressure-related disease, 2001. Lancet 2008; 371: 1513–18.

2. Kannel WB, Zhang T, Garrison RJ. Is obesity-related hypertension less of a cardiovascular risk? The Framingham Study. Am Heart J. 1990; 120: 1195- 201.

3. Bautista LE, Vera-Cala LM, Villamil L, Silva SM, Pena IM, Luna LV. Factores de riesgo asociados con la prevalencia de hipertensión arterial en adultos de Bucaramanga, Colombia. Salud Pública Mex. 2002; 44 (5):399- 405.

4. European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology. Guidelines for the management of arterial hypertension 2007. Journal of Hypertension 2007, 25:1105–1187

5. Salas-Salvadó, J. Rubio, Miguel A. Barbany, Montserrat. Moreno, Basilio. Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Medicina clínica, Vol. 128, Nº. 5, 2007. Pags. 184- 96

6. Chobanian AV, Bakris GE, Black HR, et al. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High blood pressure. The JNC-7 report. JAMA 2003; 289:2560-72.

7. Burt VL, Cutler JA, Higgins M, Horan MJ, Labarthe D, Whelton P, et al. Trends in the prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the adult U.S. population. Data from the health examination surveys, 1960 to 1991. Hypertension. 1995; 26:60- 9.

8. Reich H, Duncan JA, Weinstein JC, Daniel C, Scholey JW, Miller JA. Interactions between gender and the angiotensin type 1 receptor gene polymorphism. Kidney Int. 2003; 63: 1443- 9.

9. The European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Capri Workshop Group. Hormones and cardiovascular health in women. Human Reproduction Update, 2006. 12(5):483–97.

10. Palomo, Iván F. Torres, Gaby I. Alarcón, Marcelo A. Maragaño, Patricio J. Leiva, Elba. Mujica, Verónica. Alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos en una población de estudiantes universitarios de la región centro-sur de Chile. Rev Esp Cardiol. 2006; 59(11):1099-105