|

La Mision Barrio Adentro en Venezuela y la globalizacion. Debilidades institucionales .3

En tal sentido, es evidente que la Misión Barrio Adentro (MBA), al construirse como una red paralela al sistema de salud preexistente, “ha acentuando el desequilibrio en la distribución de los recursos ya que no cuenta con mecanismos claramente establecido para la asignación de recursos ni para la rendición de cuentas ante las autoridades regionales y nacionales y la ciudadanía” (Bonvecchio, et. al., Ob. cit., p. 281).

2.3. Tradición de asistencialismo sanitario con limitada participación de la población en las políticas de salud.

Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Salud del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES) confirman que entre 60% y 70% de la población de escasos recursos y sin una póliza prefiere asistir a la red tradicional, en contraste con 17% que visita la red Barrio Adentro. "Es cultural. Nos acostumbramos a que la salud se dispensa en los hospitales", indica el coordinador de esta organización, Jorge Díaz Polanco (López, 9-08-2009, p. 1).

En contraposición, otras investigaciones sugieren que la Misión Barrio Adentro (MBA) tuvo su génesis en la organización que las propias comunidades populares caraqueñas llevaron a cabo para dar respuesta al problema de la exclusión en el acceso a los servicios de salud (Briggs y Martini-Briggs, 2007). De manera que, antes que una política desarrollada desde el Estado, la Misión Barrio Adentro (MBA) se fraguó en el seno del Barrio mismo.

Es de destacar que históricamente, desde su creación en 1936, el antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), marcó una tradición de asistencialismo sanitario que se extendió hasta 1999, con el cambio de visión filosófica implementada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), que pretendía generar una mayor participación de la población en los asuntos sanitarios.

De cualquier modo, se trató sólo de un primer paso en el plano formal, que dista mucho una auténtica consolidación de la participación colectiva de la población en la salud pública. Un cambio social de este tipo implicaría estrategias y acciones multisectoriales en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, es destacable la creación de los denominados Comités de Salud, que forman parte de los Consejos Comunales. Éstos últimos son, desde el punto de vista jurídico-formal, “…instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas…” (Ley Orgánica de los Consejos Comunales, 2009).

Más si embargo, el hecho de que el propio Presidente de Venezuela reconociera a mediados del 2009 que se contabilizaban 2.000 módulos de la Misión Barrio Adentro (MBA) abandonados, sin personal de salud el cual es mayoritariamente proveniente de Cuba, revela que el sistema de supervisión y control a través del programa de Vigilantes de la Salud de los Consejos Comunales, no ejerció satisfactoriamente sus funciones contraloras.

2.4. Amplia presencia del sector privado en el gasto en salud y la cobertura.

En Venezuela, existe una amplia presencia del sector privado, tanto desde el punto de vista del gasto en salud como de la cobertura.

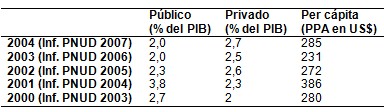

Tabla 1. Gasto en salud en Venezuela.

Fuente: PNUD, Informes sobre el desarrollo humano del 2003 al 2007.

La tabla 1, referida al gasto público en salud es sumamente elocuente, apreciándose según datos obtenidos de los Informes sobre el desarrollo humano del PNUD desde el 2003 hasta el 2007, un crecimiento sostenido del gasto privado en salud como % del PIB, que va desde un 2% para el año 2000, hasta un 2,7% del PIB en 2004. Paralelamente, se palpa un decrecimiento del gasto público en salud como % del PIB, desde un 2,7% durante el 2000, hacia un paulatinamente mermado 2% en el 2004. De manera que, durante estos 4 años, el decrecimiento del gasto público en salud como % del PIB, fue inversamente proporcional al gasto privado en salud como % del PIB.

El aumento del gasto privado en salud, en detrimento del gasto público, en buena parte se explica, según PROVEA (2009), porque “el propio gobierno viene contribuyendo a ese incremento, a través del pago de pólizas de Hospitalización - Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM)- a los y las trabajadores/as del sector público” (p. 135).

La anterior sería una evidente contradicción por parte del Gobierno nacional entre el discurso del socialismo del siglo XXI, que propugna un nuevo sistema de salud socialista, por una parte y, por la otra, los hechos reales que vienen a reforzar la continuidad de un sistema de salud privado financiado a través del Estado. Un sistema que crea desigualdades en el acceso a los bienes y servicios de salud, pues les confiere prerrogativas de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) a los empleados públicos, en detrimento de un amplio sector de la población excluido que se encuentra en la economía informal y huérfanos de seguridad social y beneficios laborales.

Por lo tanto, en ocasiones resulta difusa la postura oficial del Gobierno venezolano, pues acciones como la anterior son incoherentes con la globalización desde abajo, colocándose casi del lado del globalismo, de no ser porque la pretensión del ejecutivo es cubrir a los empleados públicos a través de una aseguradora estatal. De cualquier modo, este tipo de acción contradice el postulado constitucional de crear un sistema público nacional de salud.

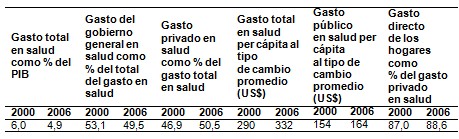

Así lo corrobora la tabla 2, comparativa entre el gasto en salud en Venezuela (2000-2006). Se aprecia en dicha tabla, según datos de la OMS, como el gasto total en salud disminuyó del 6,0% en 2000 a 4,9% en 2006. Esto vino acompañado del descenso del gasto del gobierno en salud como % total del gasto en salud del 53,1% a 49,5% y el respectivo aumento del gasto privado en salud como % total del gasto en salud del 46,9 al 50,5% del año 2000 al 2006.

Del mismo modo, el indicador gasto total en salud per cápita para el 2006 fue de US$ 332, en tanto que el gasto público en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US$) fue de 164, lo cual ubica al país por debajo del promedio de la región de las Américas, con US$ 2.636 y US$ 1.252, respectivamente; más sin embargo, se sitúa por encima del promedio medio mundial, de US$ 114 y US$ 211, para dichos indicadores.

Cabe destacar que, según la CEPAL (2008), los bienes y servicios de salud tienen tres fuentes principales de financiamiento, que varían de un país a otro conforme a la estructura de cada sistema de salud: “impuestos generales y específicos, contribuciones a la seguridad social recaudadas mediante impuestos sobre la nómina, otros impuestos o cotizaciones y desembolsos realizados por los hogares que comprenden pagos directos y pagos por concepto de primas de seguros privados” (p. 85). En tal sentido, llama la atención que para 2006 el gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud haya sido de 88,6%, el cual se considera alto.

Lo anterior pudiera explicarse por el hecho de que “mientras el sistema público de salud ha perdido cerca de un 60% de su capacidad operativa, las clínicas privadas pasaron de atender entre 5% y 6% de la población a un 30% en 2007, debido al deterioro del sector público” (PROVEA, 2010, p. 161). Dicha situación tiene una relación directa con debilidades en la APS, y particularmente en la gestión del programa punta de lanza del Gobierno nacional para desplegarla: la Misión Barrio Adentro (MBA).

Tabla 2. Gasto en salud en Venezuela (2000-2006)

Fuente: OMS (2009).

Adicionalmente, la Encuesta de hogares sobre consumo de drogas en Venezuela 2005 (EHCD-2005) indicaba que 68% de la población venezolana y 78% de los estratos más pobres del país no contaba con ninguna forma de seguro de salud, público o privado; el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cubría a 17,5% de la población, los segu¬ros médicos privados a 11,7% y 2,4% de la población tenía doble cobertura, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de seguros privados. Del mismo modo, menos del 30% de la población tiene condiciones económicas para acudir a centro médicos privados (CONACUID, 2006).

|